Voyage en Palestine,

1909.

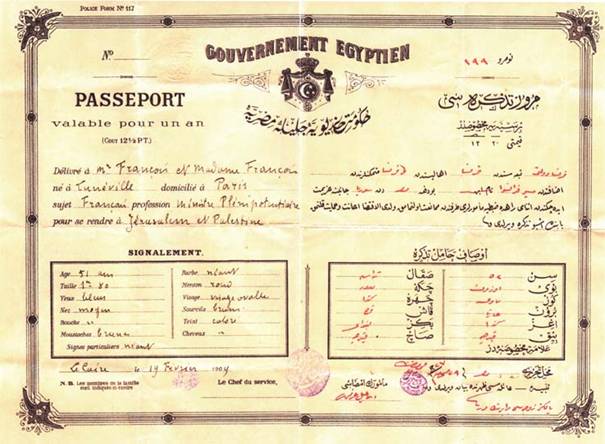

En 1909, muni d’un laissez-passer

français et d’un passeport égyptien, Auguste François, auteur des notes

ci-dessous, qui avait cessé son activité professionnelle effectua avec son

épouse une croisière touristique en Méditerranée orientale : Egypte,

Palestine, Turquie.

Dimanche, 21 février 1909

Nous quittons le Caire, ce Dimanche gras. En quatre

heures d'un train express marchant comme un omnibus, nous sommes à Port-Saïd.

Nous traversons d'un galop rapide les rues bordées des édifices en planches de

caisses d'emballage et fer blanc de boîtes de conserves datant du percement de

l'isthme, et pavées en fiente de chameau, animées d'une manière inaccoutumée.

Nous nous heurtons en effet à un cortège de masques escortant un char

représentant une monumentale bouteille d'absinthe, admirable emblème du

commerce principal de cette guinguette à matelots qu'est ce port dénommé Saïd.

J'aurais cru que dans ce lieu de perpétuelle mascarade il n'était pas besoin de

saison spéciale pour produire ces chienlits.

Nous voici au quai. La mer est belle. On nous prédit un

débarquement assuré à Jaffa, pour le lendemain.

En quelques coups de rames, nous allons accoster le Kosseïr.

Ce bateau de la "Kédivieh" est sale et puant plus qu'il ne devrait

être permis à une compagnie, même égyptienne. Et celle-ci navigue cependant

sous pavillon d'Angleterre. Quelle marchandise a bien pu couvrir ce

pavillon ! En outre, on ne peut s'y retourner. On y a entassé plus de

passagers que les cabines n'en peuvent contenir, et de plus encore, ces cabines

qui possèdent un nombre impair de couchettes obligent à une séparation des

ménages en exigeant une répartition par sexes. Ceci me rappelle une traversée

d'autrefois sur les mêmes paquebots où pareillement on acceptait plus de gens

qu'on n'en pouvait loger et où, en fait de lit, je partageais la table de la

salle à manger avec deux religieuses de Saint Vincent de Paul envoyées chez les

"Teurs". Et après un tel précédent, on me sépare de ma femme, laquelle

est condamnée à s'accommoder du voisinage d'une Anglaise grincheuse et d'une

Américaine qui conduit son petit chien en Terre Sainte - car on voit de suite

que cette dame voyage avant tout pour son loulou de Poméranie.

Enfin, la mer est tellement calme qu'on supporte sans

trop de peine cet entassement. Le Kosseïr ne bouge même pas.

Lundi, 22 février 1909

Jaffa vue de la mer

Navires devant la passe de Jaffa

Vers les sept heures du matin, nous sommes devant Jaffa

et on nous invite à nous faire visiter par le représentant de la

"Santé" turc. Une visite sanitaire de passagers d'Europe dans ce

conservatoire de la peste et du choléra, c'est un comble ! On nous parque dans

un coin du pont où un médecin à fez, crasseux, joue la comédie d'une inspection

en nous faisant défiler devant lui.

Nous sommes reconnus sains et aussitôt le paquebot est

pris d'assaut par des bandes de bateliers qui arrachent littéralement les

passagers et les déposent dans leurs barques tout comme paquets.

Nous franchissons sans difficulté la ceinture de brisants

qui interdit toute communication avec la terre aussitôt que le moindre vent du

nord lève un peu de mer. La seule passe libre dans cette ligne de roches est en

effet si étroite qu'une barque ne peut s'y couler qu'en rentrant ses rames qui

toucheraient aux deux parois.

De l'autre côté, nous voici au bas d'un appontement de

bois sur lequel nous sommes hissés avec le même traitement de colis que pour

débarquer du paquebot.

Un bakchich supprime les formalités de l'entrée de nos

personnes et de nos bagages sur le territoire turc et nous voilà dans une

ruelle sordide, entre des baraques lépreuses, sur un pavé défoncé et gluant.

Allons, la Turquie n'a pas changé. Et pourtant, ce qui frappe tout de suite,

dans cette ruelle turque, ce sont les enseignes allemandes. Partout c'est des

"Kaiserlich Post", des "Deutsch Apoteke", des "Herr

Doktor" Untel, des "Deutsch" offices ou bureaux, partout des "Deutsch"

quelque chose, en larges caractères gothiques. On a l'impression de débarquer

dans une annexe de l'Empire.

Un instant de repos sous les ombrages de l'Hôtel du Parc

- allemand bien entendu - et nous montons en voiture pour l'excursion classique

à la maison de Tabitha, qui doit remplir le temps d'attente du train de

Jérusalem. Les personnes à qui ce nom de Tabitha ne rappellerait rien voudront

bien se reporter au Nouveau Testament, ou bien au Bædeker.

En route, nous faisons connaissance avec les premiers

Bédouins, des gens très pittoresques de types et de costumes, avec leurs

gandouras en grossière étoffe rayée brun et blanc et leur voile retenu sur le

haut de la tête par une épaisse corde en poils de chameau. Seulement, dans cet

exotisme, voici une note criarde, si j'ose ainsi dire. Un de ces Bédouins que

nous croisons sur le chemin qui va à Jérusalem transporte un superbe

phonographe.

La maison de Tabitha est actuellement la propriété d'un

couvent russe. Elle fait partie d'un vaste enclos sur une colline dont le

sommet est occupé par une église de rite orthodoxe. Du haut de la tour de ce

monument, la vue s'étend sur un vaste panorama avec la mer pour fond d'un côté,

la côte bordée des maisons de Jaffa de l'autre côté ; vers l'intérieur ce ne

sont que des orangers et toujours des orangers, pressés en taillis touffus, une

masse de vert sombre, piquée d'innombrables points jaunes.

Tiens, tiens, tiens, mais cette Palestine ne ressemble

guère à ce que j'en attendais.

En rentrant vers la ville, nous ne voyons qu'oranges

qu'on cueille, qu'on emballe et que des chameaux transportent dans des caisses

qui les couvrent tout entiers.

Mais quelle course en voiture, dans cette banlieue de

Jaffa et quelles routes ! On n'a pas idée en Europe, de lancer une honnête

victoria à un pareil galop et dans des ornières semblables. Notre Allemand

d'hôtelier m'apprend que les ressorts de ces voitures viennent de France et je

me sens fier de la carrosserie de mon pays.

Dans la vieille ville de Jaffa, dont les ruelles

escaladent une colline fort raide, il faut aller à pied, grimper le plus

souvent sur des escaliers. La surprise continue agréablement ; je redoutais la

banalité d'une ville maritime d'Orient et je n'accédais qu'avec répugnance à

l'offre de notre guide de circuler parmi ce que je pensais être des rues

simplement sales et sans caractère et, pas du tout. C'est pittoresque en diable

; pas un détail qui choque, pas de chapeaux melons sur des têtes d'indigènes,

pas de vestons crasseux. Hommes et femmes ont le costume national complet. Dans

les ruelles serpentines les ordures sont bien à leur place et telles qu'il faut

les souhaiter pour l'effet décoratif. Les maisons s'arc-boutent les unes aux

autres par des moitiés ou des quarts de cintres, curieusement appliqués. A tout

instant ce sont des escaliers, des voûtes, des échappées de vue sur la mer dans

des encadrements de portes. Le mot bakchich est rare. Bravo la Palestine !

Après déjeuner, nous prenons le train qui s'en va

cahin-caha entre des bois d'orangers, des bois d'oliviers, abritant de leur

ombre des cultures diverses. Puis c'est une campagne nue avec de beaux champs

de blé. Partout dans la verdure, d'innombrables fleurs rouges d'anémones

sauvages. Enfin le terrain devient pierreux, montueux et on entre dans une

gorge étroite. La voie serpente, la locomotive s'époumone à monter raide dans

ce couloir de roches blanchâtres et il en va ainsi jusqu'à Jérusalem.

Il est cinq heures quand nous arrivons. De la gare à la

ville la distance est d'environ deux kilomètres jusqu'à la porte de la

citadelle sur le mont Sion. L'hôtel Fast est tout proche et en dehors des murs.

Une voiture nous y conduit à une allure vertigineuse avec des cahots qui font

quitter la banquette et on penche d'une façon inquiétante. De suite nous avons

une vue sur la citadelle ; le soleil couchant éclaire une ligne de remparts

blancs s'élevant sur des rochers blancs. Tout cela a une allure, une couleur,

ah mais, c'est autre chose que l'Egypte, cette Palestine !

Quand nous défilons le long de la fortification, une

foule immense de peuple aux vêtements éclatants de couleurs - au moins cinq à

six mille individus - sont assis au-dessous de la muraille, sur les talus qui

dominent la route. Celle-ci est elle-même encombrée de gens et d'animaux,

chameaux, ânes. Cette affluence, nous explique-t-on, est causée par la

coïncidence du premier jour du Carême grec avec le premier jour du Carnaval des

autres rites. Il en résulte que notre entrée dans Jérusalem se fait au milieu

de nègres costumés en Pierrots, montés sur des ânes.

Notre attelage escalade au galop un des versants du mont

Sion et, à mi-côte, s'arrête devant l'hôtel Fast. Derrière une sorte de

comptoir, un bon gros Allemand à lunettes, assis au-dessous d'un aigle

empaillé, entre des bocaux où des serpents baignent dans de l'alcool, me donne

l'illusion d'entrer dans une pharmacie. C'est le bureau. Des deux côtés du

vestibule s'alignent des vitrines où des marchands indigènes exposent des

objets de piété, des chapelets, des croix de buis et de nacre. Je jette en

passant un coup d'œil sur cette pacotille et aussitôt un objet attire mon

attention tant il me parait insolite de le rencontrer ici et en pareille

compagnie. Je le prends pour l'examiner ; plus de doute, c'est bien un marteau

en buis, de la forme particulière des marteaux de maçons et, pour qu'il n'y ait

pas de méprise possible sur sa destination, un triangle et une équerre sont

sculptés sur une face ; sur l'autre face il est écrit "souvenir de

Jérusalem". L'emblème des vénérables ... [frères trois

points] dans la ville sainte, fraternisant avec les objets de piété ! C'est un

comble ! Le marchand m'assure que c'est d'une vente très courante et que les

Américains en achètent beaucoup.

Mardi, 23 février 1909

Un vent qui s'est levé dans la nuit souffle ce matin en

tempête. On ne débarquerait pas aujourd'hui à Jaffa. Des nuages noirs

s'amoncellent ; nous allons évidemment refaire connaissance avec la pluie. Vite

nous nous dirigeons vers le saint sépulcre où nous parvenons par une série de

petites rues étroites dont certaines sont couvertes, voûtées et sombres. La

circulation y est difficile dans la foule des gens à fez et à turban, des

Bédouins aux têtes cerclées de cordes, des femmes voilées de blanc, des Juifs

crasseux aux lévites de velours râpées et coiffés soit de bonnets noirs

coniques, soit de chapeaux plats presque identiques à ceux de nos Bretons, qui

laissent pendre des boucles de longs cheveux tortillés, huileux, encadrant des

visages de sémites aux yeux faux, et des nez ! Le voilà le Juif immonde se

glissant dans la foule et contrastant vigoureusement de type, de costume et

d'attitude, parmi les Turcs et les Bédouins de belle race saine et de fière

tenue.

A mesure qu'on approche du saint sépulcre, on croise des

pèlerins russes, types classiques du bon moujik, large casquette, enfoncée

jusqu'aux yeux, d'où déborde une toison généralement fauve, tombant jusqu'aux

épaules ; des redingotes usées, luisantes, aux longues basques plissées à

petits plis ; des bottes de cuir ou de feutre gris, larges comme des bottes

d'égoutiers, éculées, trouées, ou bien encore des semelles de corde sous des

pieds emmaillotés de chiffons serrés par des ficelles jusqu'aux genoux. Leurs

femmes viennent aussi par bandes, un mouchoir sur la tête, une pauvre grosse

jupe toute en loques, des loques ficelées aux jambes, beaucoup s'appuyant sur

une longue canne. Et c'est sale, tout ce monde ! On devine la vermine. Ils

déambulent pesamment, gauchement, comme du bétail en troupeau, avec des regards

de bêtes égarées.

On quitte une rue voûtée, on enfile un couloir à ciel

ouvert, descendant par des degrés de pierre sur une petite place, plutôt une

cour, où se tient un poste turc. C'est le parvis du saint sépulcre. On pénètre

dans la basilique par un double portail à deux cintres, bas et dont les restes

architecturaux sont très délabrés. A gauche en entrant, un poste de gardiens

indigènes ; allongés sur un lit de camp, ces gardiens à turbans sirotent

confortablement du café.

Je n'entreprends pas de décrire le monument dans ses

détails ; je ne veux que rapporter l'impression qui se dégage de cette première

visite. Tout ce qui a été dit de Jérusalem vous est déjà parvenu ; il semble

qu'on ne doit pas éprouver de déception, et pourtant, tout ce que les yeux

perçoivent dès les premiers pas procure une impression plus pénible qu'on ne

l'aurait pensé. Ce qui s'impose à l'esprit, ce qui excite de suite une

indignation qui ne fait qu'aller en augmentant et qui interdit tout autre

sentiment, c'est le dépècement scandaleux de ces lieux saints, leur

exploitation par les différents rites qui se sont arraché des morceaux du sol,

comme on aurait pu faire du vêtement du Christ tiré en tous sens et dont chacun

aurait un lambeau. C'est la rivalité haineuse de tous ces Chrétiens, grecs,

arméniens, coptes, syriaques, maronites, abyssins, etc., qui se réclament du

Christ.

Sur un espace de moins de six mètres, des autels se

dressent les uns contre les autres, que ces Chrétiens ennemis défendent à coups

de trique et parfois à coups de feu. L'un a accaparé l'endroit où la croix fut

plantée, l'autre s'est saisi du terrain sur lequel la croix fut déposée ; un

troisième occupe la place où la vierge s'est tenue ; et ces six mètres carrés

sont territoire des Grecs, des Catholiques romains et d'autres encore.

Mais parmi tous, ce sont les Grecs et leurs popes qui,

par leur fourmillement, leur arrogance et leur audace, vous irritent davantage.

On ne voit qu'eux, on n'entend qu'eux, que leurs beuglements et leur musique

énervante ; ils s'agitent, vont, viennent sans cesse, dans leurs costumes de

magistrats, toge noire, toques noires très hautes, le plus généralement

crasseux, des cheveux bouclés ou roulés en chignon. Il en est d'aspect

repoussant, vermineux, avec des airs d'oiseaux de proie perchés sur un cadavre.

Ces Grecs ont volé un grand coin de la basilique des Croisés ; ils ont même

dépossédé ceux-ci de leurs tombeaux qui leur ont servi de support aux murs du

temple qu'ils ont construit sous la coupole même, contre le sépulcre. Là ils

ont entassé les images, les dorures, les cadres, l'or, l'argent, tout un

clinquant qui fait encore mieux ressortir leur pouillerie personnelle. Et tout

le long des jours et même des nuits, ils beuglent en face de ce malheureux

sépulcre, y apposant ou dépendant leurs oripeaux et leur ferblanterie.

Les bonnes bêtes de moujiks vont naturellement à cette

cathédrale des Grecs, puisqu'ils appartiennent au même rite. Mais leurs popes

russes ne peuvent y officier seuls ; ils doivent être flanqués d'un des prêtres

grecs exploiteurs de cette entreprise, car ce n'est réellement pour eux que

l'exploitation d'une scandaleuse entreprise de dépouillement.

Ces pauvres pèlerins russes arrivent ici par milliers,

conduits comme troupeaux, logés dans de grands caravansérails et vivant d'une

vie ultra économique. On les rencontre tout le long des journées, partout où il

y a des pierres à baiser, apportant leur foi d'une extrême naïveté, leurs

pratiques qui touchent à l'idolâtrie et laissant leurs misérables épargnes aux

doigts crochus des Grecs qui leur vendent jusqu'aux balayures des lieux saints,

des raclures de cire, et leur font payer des certificats qui leur serviront de teskérés,

passeports pour le ciel. Ils entrent et, dès le seuil, ils se prosternent

lourdement, le front sur la pierre ; ils se relèvent, la tête renversée, les

yeux au ciel, leurs longs cheveux leur faisant comme une auréole, en extase, et

ils se mettent à lancer vingt fois, quarante fois, de grands signes de croix

qui frappent et sonnent comme des coups de poing sur leur poitrine. Puis ils

errent dans la basilique, se reprosternent et se signent dans tous les coins,

baisent toutes les murailles ; ils lèchent littéralement toutes les pierres et

le sol. A l'entrée du sépulcre c'est un écrasement pour passer sous la porte si

étroite et si basse qu'on ne peut la franchir que ployé, presque à genoux. Là,

les femmes russes gémissent sous l'émotion ; elles ne peuvent s'arracher de

place et elles s'en trouvent rejetées par le flot qui les presse du dehors.

A côté de cette ferveur, passent les groupes

d'Américaines qui visitent ici comme elles font aux tombeaux de Pharaons, sous

la conduite des gens de Cook, débitant leurs boniments. Des mendiants vous

accrochent ; des Bédouins se promènent, des soldats (...)

En sortant de la basilique, si l'on tourne à droite sur

l'emplacement des anciens établissements et du cloître des chevaliers de Saint

Jean, on entre dans une construction solide, lourde, architecture des gares

d'outre-Rhin, et c'est en effet allemand. Ce lieu a été annexé par le kaiser

pour un temple protestant. Il y est écrit en lettres d'or que, au nom du

Seigneur du ciel, lui, le seigneur kaiser et roi dont le nom est écrit en

capitales égales à celles du souverain du ciel, a édifié ce monument au Saint

Sauveur. C'est ici que Guillaume est venu officier, consacrer en qualité de

pape des Allemands. Evidemment, dans la comédie burlesque de Palestine, ce

cabotin ne pouvait manquer. Depuis cette chevauchée en casque et burnous, les

Allemands se sont jetés sur la Judée comme sauterelles. J'ai devant moi en

écrivant, un Guillaume à moustaches terribles, peint en bleu. J'en ai un autre

dans le dos, en blanc et en cuirasse. Il y en a dans tous les coins. Il est sur

les affiches de tous les produits allemands, dans toutes les rues.

Après le déjeuner, je passe chez notre consul général.

Gueyrault me confirme dans mon impression. Je ne me suis rien exagéré, loin de

là. Précisément les Grecs viennent de soulever de nouvelles difficultés entre

eux et leurs adhérents arabes. Ceux-ci voudraient avoir une part de contrôle

sur les opérations du synode grec et les membres de ce synode leur refusent

tout représentant. D'où effervescence, échauffourées : plusieurs morts, dont un

prêtre étranger. Le patriarche grec ayant paru favorable aux Arabes est déposé,

sommé de s'en aller. Comme il refuse, le synode s'adresse aux Turcs pour

l'expulser. Mais voici que les soldats turcs manifestent l'intention de prendre

parti pour les Arabes. Les autorités musulmanes sont très gênées ; elles ont

appelé le vali de Damas. Constantinople a envoyé plusieurs pachas, un général,

douze cents hommes de renfort. Le synode ayant nommé d'office un autre patriarche,

celui-ci meurt subitement dans la nuit : mauvais café, on le présume.

Au moment où j'écris, des vociférations éclatent sous nos

fenêtres. Une bande d'indigènes réclame le vali et l'interpelle violemment.

Renseignement pris, un prêtre grec, un certain Germanos, vient de tirer sur des

Arabes chrétiens partisans du patriarche ; il en a tué trois. La foule crie

vengeance et veut l'arrestation du meurtrier.

Le vali se promène flegmatiquement dans le hall devant

moi, sans répondre.

Devant la fenêtre du balcon où je suis allé contempler la

scène, des gens discourent avec de grands gestes théâtraux à l'adresse du vali.

D'autres hurlent et frappent le sol avec fureur de leurs grosses matraques

recourbées. Enfin, pour mieux attirer l'attention du vali, trois coups de feu

retentissent. Des dames se sauvent, très effrayées. Nasim Pacha, toujours

ambulant, les mains derrière le dos, prononce en pur français : "N'ayez

pas peur, Mesdames, ce n'est rien. Ce sont des gens qui sont trop gâtés. Ils

veulent seulement attirer mon attention". Et c'est d'ailleurs toute

l'attention qu'il donne à l'incident.

Mercredi, 24 février

Il fait un temps de chien : pluie et vent, au dehors une

boue affreuse. De la matinée, impossible de mettre le pied dehors. Et

naturellement il a fallu renoncer à partir pour Jéricho.

Dans l'après-midi, une espèce de soleil se montre. Nous

sortons. On s'enlise dans une argile collante et nous n'avons pas fait deux

cents mètres que les averses reprennent ; il faut nous réfugier chez un

marchand, l'ami Boulos Meo. Nous en profitons pour acheter quelques

"horreurs". Après quoi nous tentons de poursuivre notre

reconnaissance des lieux saints.

Sous les parapluies nous arrivons à l'église arménienne

ou plutôt à l'église annexée par les Arméniens dans le dépeçage général. Beaux

autels incrustés de nacre et d'écaille. Saint Jacques aurait été décapité là.

En sortant, un prêtre arménien nous asperge d'eau de rose. Il est dit que ce

jour nous serons trempés dehors et dedans.

De là, longeant les casernes turques où les musiciens

s'exercent à jouer des marches militaires avec beaucoup de fifres et de

cymbales, nous allons au Cénacle qui renferme aussi le tombeau de David. C'est

extraordinaire comme tout se trouve réuni dans ce Jérusalem. Ceci appartient

aux Musulmans. C'est une vague mosquée dans laquelle on entre sans chaussures.

Ça n'a rien de remarquable. Il y a un bout de pilier brisé sur lequel Jésus se

serait assis lors de la Cène. Il devait y être bien mal. Mais aussi il se peut

que ça se soit passé ailleurs.

Un peu plus loin, c'est la maison de Caïphe qu'on nous

présente avec l'endroit où Jésus aurait attendu d'être conduit chez Pilate. Ce

lieu est à des Grecs de je ne sais quelle sorte. Ah, j'allais oublier

l'important : dans la cour, la place où le coq a chanté trois fois. Je

contemple avec attention ; le cocorico historique n'a laissé aucune trace.

C'est étonnant.

Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'en ai d'ailleurs

par-dessus la tête de patauger dans cette boue et de recevoir les averses pour

pèleriner à des lieux où il se pourrait qu'il se fut passé quelque chose.

A l'hôtel, trouvé notre consul général. Gueyrault me

conte que les affaires grecques et arabes ne vont pas. La foule s'exaspère

contre les Grecs. Je lui dis mon impression rapportée du saint sépulcre, mon

écœurement des momeries grecques autour du tombeau du Seigneur, et il me

représente que c'est bien plus fort que je ne le suppose. Que ce jour même où

nous sommes, il se produit généralement une cérémonie de carnaval qui dépasse

toute mesure. Cette année, pour la première fois, elle ne se renouvellera pas.

Pour marquer le premier jour de leur carême, les Grecs ornent outrageusement le

saint sépulcre de lanternes, de draperies, d'or, d'argent, d'oripeaux de toutes

sortes, après quoi, se déguisant jusque dans des costumes de femmes, ils se

livrent à une singulière procession qui dégénère en une sarabande, en un

véritable chahut de bal masqué. Les malheureux pèlerins russes qui accourent à

tous les bruits, à toutes les cérémonies, qui se portent partout et lèchent

tout ce qu'ils voient, prennent encore cette débauche des prêtres grecs pour un

édifiant délire et Gueyrault m'assure que dans leur simplicité, les pèlerines

russes ont été parfois entraînées dans les petits recoins obscurs qui ne manquent

pas dans cette rotonde pleine de piliers et que là elles ont vu descendre sur

elles des colombes qui n'avaient rien de mystiques, pour des incarnations sans

aucun miracle. Le supérieur des Franciscains de Bethléem m'a confirmé le fait.

Oh, saints lieux ! Oh, doux Jésus qui chassiez les vendeurs du temple, que

devez-vous dire là-haut !

Jeudi, 25 février

Le soleil luit. En route pour Jéricho. Une victoria

usagée, attelée de trois chevaux de front, nous emporte. Nous contournons la

muraille est ; nous dépassons la porte de Jaffa. Une dégringolade abominable

sur une route obstruée de rochers. On a des inclinaisons parfois angoissantes.

Comment une voiture peut-elle résister à de tels cahots. Oh, triomphe de la

fabrication française ! Au bas de cette chute, c'est la vallée de Josaphat.

J'engage vivement à retenir ses places. Il n'y en aura jamais pour tout le

monde et les Juifs en ont déjà pris la plupart. Enfin il paraît que ça

s'élargira. A notre gauche, le Mont des Oliviers ; à droite le Moriah avec le

temple ou plutôt la mosquée d'Omar sur l'emplacement du temple de Salomon.

On regrimpe. Quelle route ! Mais au haut quelle vue !

Jérusalem, perchée sur ses trois collines avec les ravins énormes qui

l'enserrent. C'est pierreux, rocheux, blanchâtre, avec une mince végétation

entre les rochers, quelques quinconces d'oliviers grisâtres. Panorama superbe.

Jérusalem :

l’esplanade des mosquées sur le Mont du Temple

Bédouin de

l’escorte

Béthanie. Ici une escorte de trois Bédouins nous attend.

Il n'y en a nullement besoin, parait-il, mais enfin c'est dans la tradition. Il

faut les Bédouins ; c'est un tribut qu'on leur paye. C'est d'ailleurs

décoratif. A partir d'ici, c'est la descente sans répit sur la mer Morte. Mille

deux cents mètres au-dessous de Jérusalem, quatre cents au-dessous de la

Méditerranée. La route trace des lacets, descend dans des gorges rocheuses ;

sur les pentes pierreuses, une herbe espacée est tondue par des nuées de

chèvres et moutons noirs qui, de loin, paraissent des bandes de corbeaux. On

croise des chameaux, des ânes, des Bédouins, à pied, à cheval, à chameau et à

âne. Tout cela porte yatagans et fusils ; parfois c'est l'antique moukala

à long canon forgé et à crosse étroite incrustée d'os. Mais la plupart de ces

armes sont les fusils à baguettes à deux coups et les primitifs Lefaucheux.

Beaucoup aussi de fusils de guerre, même à répétition, de tous les modèles

démodés. C'est la houlette de ces pasteurs. Et quelles têtes ! Quelles

attitudes dans ces vêtements flottants !

Bédouins

sur la route de Jericho

Bédouins

sur la route de Jericho

Pourtant voici une courte montée, au haut de laquelle une

sorte de grec tient un khan, un arrêt pour les chevaux et les piétons.

C'est aussi un poste, sur l'emplacement du Bon Samaritain. Ce Grec vend de

l'eau gazeuse, des chapelets, toute une ferraille de couteaux, poignards et

vieux tromblons, actuellement remplacés par les armes ci-dessus décrites.

Après l'auberge du Bon Samaritain, on redégringole et

ferme. La gorge est plus étroite et, dans le fond, à un certain endroit, un

couvent grec est comme encastré dans la muraille de rochers. C'est très beau.

Enfin, à un tournant, une échappée sur la vallée du

Jourdain. En face, la chaîne du Moab s'estompe dans une brume qui est ordinaire

paraît-il, et à droite une surface brillante comme du métal au soleil ; c'est

la mer Morte.

La route est encore plus atroce en approchant de

Jéricho et d'une raideur inconcevable pour une voiture. On passe un torrent sur

des galets énormes.

Jéricho est vite traversée. C'est une bourgade sans

importance ; deux ou trois cents indigènes cultivant quelques jardins où tout

doit pousser seul. Nous continuons encore quelques kilomètres pour arriver à la

fontaine d'Elisée qu'un miracle a rendue potable. On aurait pu éviter ce trajet

aux chevaux. A noter pourtant que ce serait là l'emplacement de Jéricho. Des

Allemands y pratiquent des fouilles qui n'ont pas amené la découverte des

trompettes ni même celle des murailles.

Nous revenons sur nos pas et nous déjeunons à l'hôtel

Bellevue, anglais, tenu par un propriétaire de Palestine. C'est encore possible

comme confortable. Nos admirables petits chevaux ont fait une cinquantaine de

kilomètres qui en valent bien quatre-vingts !

Eh bien, une heure plus tard on les attelle encore et en

route pour le Jourdain. Douze kilomètres sur un terrain qui n'est guère plat

dans une plaine qui pourtant est plate.

Où est la légendaire fécondité de la terre promise ?

C'est indubitablement l'ancien lit de la mer Morte. Une poussière de sel affleure

et par place on croirait qu'il a neigé. Cette terre salée fait une boue qui

tient comme colle forte. Par endroits cependant, une courte végétation

apparaît ; des îlots dessalés par le lavage des pluies, sans doute. Un

couvent grec est installé dans une de ces oasis. Beau lieu pour la méditation.

Mme

François au bord du Jourdain

Bédouin de l’escorte

Enfin voici une ligne de roseaux et de saules. Ils sont

beaux, les roseaux du Jourdain, forts comme des bambous. Taillons nous une trique

dans une de ces branches de saule auxquelles les Hébreux suspendirent leur

lyre. Eh bien, le Jourdain ressemble à une honnête rivière de sous-préfecture ;

un bon petit cours d'eau pour pêcheurs à la ligne. Recueillons pieusement une

eau très sale (St Jean choisissait bien mal son eau lustrale) dans un flacon

décoré d'une croix. Photographions un Bédouin, et en route pour la mer Morte.

Les pluies dernières qui ont détrempé la boue de sel ont

fait des marécages inabordables. Un détour encore pour les malheureux chevaux,

sur des dunes tellement escarpées qu'il faut quitter la voiture - et Dieu sait

si on la quitte difficilement dans ce pays.

Enfin nous sommes sur une grève sans coquillages, devant

une étendue d'eau grisâtre, peu large et qui se prolonge dans une brume intense

(spécialité de la mer Morte) entre des hauteurs escarpées, rocheuses et sans

une végétation. Un tout petit flot bat la rive ; tout le reste est mort.

Montagnes de pierres, plaine de dunes désertiques, pas un oiseau, pas un bruit.

Payons nous toutes les joies ; goûtons l'eau. Brrr ! C'est de l'Hunaydi Janos,

amère, salée, horrible et qui colle aux doigts. Cherchons des cailloux : du

silex et des pierres noires, légères qui, en les chauffant, dégagent une odeur

forte ; c'est la "pierre puante", le bitume dont la mer Morte est

pavée.

Ici encore, nous retrouvons l'écho des affaires grecques.

Notre voiture croise une autre victoria chargée de nobles indigènes se rendant

à Jérusalem. L'un d'eux interviewe notre drogman de qui il apprend les meurtres

commis par le prêtre Germanos. Il s'informe du nom des victimes. Elles sont de

sa famille ! Il saute à bas de sa voiture, bondit sur la nôtre, et, perché sur

le siège, il rentre avec nous à Jéricho pour prévenir sa mère. On sent que

c'est là une affaire qui agite tout le pays.

Vendredi, 26 février

En route de bonne heure pour rentrer à Jérusalem. Nous

mettons souvent pied à terre pour grimper les parties de la route sur

lesquelles nos trois malheureux chevaux ont peine à hisser la voiture vide.

Remarquons en passant que ces bêtes ont fait hier plus de quatre-vingt dix

kilomètres, sur des chemins où on n'aurait même pas eu l'idée, dans nos pays,

qu'une voiture pouvait passer. Enfin, aujourd'hui ils n'en feront guère que

cinquante, mais en s'élevant de mille deux cents mètres.

Le temps est admirable ; une limpidité d'air comme nous

n'en avons pas eu en Egypte et une température idéale. Nous mettons six heures

à refaire la route et nous avons tout le loisir de contempler le pays. Il y a

des échappées de vue sur la mer Morte et sur les monts de Moab, des jeux de

lumière sur toute la pierraille blanche de ces montagnes qui sont de toute

beauté. Et puis les chameaux qui passent en file, liés ensemble de la tête des

uns à la queue des autres, s'avançant d'un pas majestueux qu'un petit bourricot

s'efforce de rendre plus rapide en menant le train et tirant le premier de la

bande. Les Bédouins drapés dans leurs gandouras rayées, la tête enfouie sous

leurs voiles, les moutons et les chèvres aux longues oreilles tombantes,

broutant et cabriolant sur les pentes, tous ces détails ajoutent un pittoresque

extrême à des formes et des couleurs de terrain qui ne sont déjà guère

familières. En bordure de la route, des tapis de petits coquelicots, des

anémones rouges à faire envie à bien des jardins, quelques cyclamens, et, parmi

les rochers, de grandes touffes d'asphodèles. En examinant mieux ce terrain sur

lequel on ne voit que pierres, on découvre qu'avec un peu de soin, avec quelque

main-d'œuvre, des retenues d'eau, il y aurait, parmi les pierres, une terre

extrêmement généreuse qui ne demande qu'à produire. De-ci, de-là, le blé pousse

entre les cailloux qui ne laissent même pas voir le sol. Et mon drogman

m'explique que, pour échapper au fisc, les paysans, loin de débarrasser les

cultures de cette pierraille qui peu à peu disparaîtrait, les en recouvrent au

contraire, afin de faire classer leurs terres au plus bas des appréciations. Un

champ qui vaudrait quarante livres en réalité, serait taxé à quatre-vingts par

les agents turcs et, moyennant les pierres d'une part et le bakchich de

l'autre, on arrive à ne payer que pour vingt-cinq livres.

Beaucoup de ces montagnes pourraient être boisées, mais

pas par l'administration turque ; et aussi rien ne résisterait à la dent des chèvres

que les Bédouins nomades mènent partout tondre l'herbe qui pousse après chaque

pluie. On rencontre sur la route des restes de travaux d'adduction. On trouve

les traces d'un aqueduc qui conduisait l'eau du Jourdain à une altitude

surprenante. Tout ce pays a été évidemment un jardin, artificiel il est vrai,

mais qui pourrait renaître. Le Jourdain canalisé donnerait une force

industrielle formidable par la hauteur de chute qu'on pourrait atteindre. La

même eau arrosant la vallée amènerait une fertilité prodigieuse dans cette

fosse profonde protégée et chaude, assez pour produire la végétation tropicale.

Et la mer Morte elle-même est un réservoir étonnant de produits chimiques. Tout

serait à entreprendre ; ce serait le moment. Nos agents le signalent mais personne

n'entend et quelque jour un syndicat allemand rétablira la Terre Promise

désertée des Juifs.

Les Juifs, c'est à eux que nous en avons, ce vendredi.

C'est pour eux que nous pressons notre rentrée à Jérusalem, afin de ne pas

manquer la cérémonie traditionnelle qui les amène chaque veille de sabbat au

pied de la muraille qui supportait leur ancien temple détruit que remplace

aujourd'hui l'orgueilleuse mosquée d'Omar.

A peine époussetés, nous repartons par les ruelles de

Jérusalem ; nous traversons des quartiers sordides et nous finissons par

déboucher dans une sorte de cour, plutôt un couloir terminé en cul-de-sac, tout

en bas du Moriah. Nous sommes sur la face orientale de la muraille du temple de

Salomon, là où demeurent encore les fondations du temple primitif, surmontées

des murs qui se sont succédés et qui actuellement soutiennent l'esplanade de la

mosquée bleue.

Jérusalem : Juifs en prière au mur du

Temple

Dans cette sorte de fosse, chaque vendredi soir, dès que

commence le sabbat, les Juifs arrivent vers cinq heures, s'appliquent à ce qui

reste de pierres authentiques de leur temple disparu. C'est, sur une

quarantaine de mètres de longueur et une dizaine de hauteur, un solide

contrefort de blocs réguliers et énormes, comme ceux des pylônes égyptiens et

là, en grande tenue, les descendants de l'ancien peuple saint s'écrasent le

front contre les pierres et débitent leurs lamentations sur l'écroulement

d'Israël.

Eh bien, c'est là qu'il faut venir pour bien voir le

"peuple immonde". Quelles têtes ! Quelles faces crochues ! Quels

yeux, quelles barbes tire-bouchonnantes que rejoignent des boucles longues

descendant le long des oreilles jusqu'au cou et dans lesquelles on devine les

poux. Et quels costumes ! D'abord une espèce de toque pointue en velours

crasseux, entourée d'une bande de fourrure hirsute qui fait comme un bord de

chapeau. Puis une longue lévite, quelque chose comme une robe de chambre,

généralement en velours noir, parfois en peluche de toutes nuances, bleue,

cerise, jaune cuivre. Et c'est sale, luisant de crasse, et cela moule des

échines courbées. Et, chez les riches, c'est encore doublé de renard. On y sent

la vermine, brrr ! que c'en est à se gratter rien qu'à les voir passer.

Après avoir enlacé les pierres de leurs bras étendus, les

avoir baisées, s'être frappé le front, ces Hébreux ouvrent un vieux Talmud

poisseux et nasillent des chants, indifférents aux curieux que chaque vendredi

conduit au "mur des pleurs".

Eh bien, faut-il dire que malgré la crasse, malgré

l'antipathie que dégagent toutes ces faces répugnantes et malsaines de Juifs,

cette scène a sa grandeur et produit une impression profonde. Il n'y a pas à

dire, cet exemple de ténacité, cette garde montée auprès des ruines du

sanctuaire est pour inspirer du respect.

Et par ailleurs, quand ici même, dans ce Jérusalem qui

fut leur capitale, on se rappelle l'orgueil de ces Juifs, leur haine pour ce

qui n'était pas juif, pour ces Gentils que nous sommes, et que l'on voit que

cette race n'a rien oublié, que ceux-ci sont bien les représentants des autres,

entretenus par eux pour former ici le noyau du peuple juif, on comprend encore

mieux l'imbécillité qui nous porte, en Europe, à croire à l'assimilation, à la

naturalisation du Juif dans le pays où il a émigré. Jérusalem donne nettement

cette impression : l'union, la persévérance des Juifs devant le déchirement des

Chrétiens.

En rentrant à l'hôtel, nous trouvons devant sa porte un

rassemblement assez considérable. Trois ou quatre cents Arabes du rite grec,

venus de Jaffa au secours de leurs compatriotes et coreligionnaires de

Jérusalem contre les Grecs, attendent la décision que le vali doit prendre pour

trancher le différend, soit en leur faveur, c'est à dire en rétablissant le

patriarche déposé par le synode grec, soit en soutenant ce dernier. Il semble

que la première solution soit facilitée au vali par la disparition

"providentielle" du nouveau patriarche nommé par le synode. Celui-ci

est en effet décédé subitement trois jours après son élection et ce n'est pas

sans difficulté qu'il a été enterré hier et sans pompes. On voit que nous

nageons dans le drame. Ça tourne mal pour les Grecs. Et, ma foi, on s'en sent

satisfait.

Samedi, 27 février

Nous devons aller ce matin à la mosquée d'Omar. Et le kavass

du Consulat qui doit nous en faire ouvrir la porte me remet un mot de mon

collègue Gueyrault : "Si cela peut vous amuser de voir le représentant de

la République processionner cet après-midi, un gros cierge à la main, en

compagnie du patriarche catholique, soyez à une heure sur le parvis du saint

sépulcre. Vous nous verrez entrer en grand uniforme. Vous verrez ensuite entrer

les Grecs, puis les Arméniens, puis etc., ... Et ensuite nous processionnerons

dans la basilique sous la protection de plusieurs centaines de soldats turcs,

car on craint du barouf."

Ah mais, je pense bien que nous y serons au saint

sépulcre. Tout autour de nous on prédit du grabuge. Le vali n'a donné aucune

réponse, naturellement, ni pris parti pour personne. Les Grecs payent à

Constantinople et y sont soutenus ; les Arabes peuvent ici se soulever et les

soldats turcs les soutenir. Donc abstention du vali sur toute la ligne. Donc

des bruits menaçants courent contre les Grecs et si leurs prêtres paraissent au

saint sépulcre autrement que derrière le patriarche cher aux Arabes, c'est le

massacre prétend-on.

En attendant nous allons au sanctuaire de l'Islam. Dieu,

que c'est beau ! Que c'est superbe cet ensemble ! Cette admirable mosquée

bleue, sa coupole de céramique sur l'immense esplanade où se dressa le temple

de Salomon, le sanctuaire des Juifs, puis une église des Croisés. La vue du

parvis entouré des vieilles constructions dorées par un soleil splendide et les

collines de l'est, le mont des Oliviers, les minarets, les coupoles de

Jérusalem à l'ouest, les vieux cyprès, tout cela encadré dans les arches

ogivales d'une série de portiques. Et un ciel, ce jour-là ! Voile-toi, Egypte

brumeuse.

Entrée des

catholiques au saint sépulcre

Soldats

turcs devant le saint sépulcre

A l'intérieur, un jour mystérieux qui vient on ne sait

d'où. Des mosaïques d'un ton admirable garnissent la coupole. Une grille dorée

qui vient des croisés, entoure le rocher sacré, cime du Moriah que recouvre la

mosquée. Il est immense, ce rocher, presque plat et, entouré comme il est, on

dirait un de ces grands plans en relief comme on en présente dans les

expositions universelles. Mais voici les explications données par les imams de

la mosquée et les bêtises commencent.

Ici Abraham a voulu faire le sacrifice d'Isaac. Ici

Mahomet s'est assis ; d'ici Mahomet s'est élancé au ciel. Il a pris un tel élan

que son pied a marqué. Il est d'une forte pointure. Et puis voilà que le rocher

tout entier a voulu le suivre ; c'est à n'en pas douter puisque voilà une

brisure, et il était temps que l'ange Gabriel l'en empêchât, ce qui est tout

aussi certain puisque voici la trace de son doigt, un index de forte taille.

Pour honorer tout cela, on a mis dans une châsse deux

poils de la barbe de Mahomet. Cela fait que j'en connais trois, en ayant déjà

vu un premier à Lahore.

Maintenant passons sous le rocher, car il ne manque pas

d'y avoir une grotte. Cela fait une bouche et comme une bouche ne peut pas être

privée de langue, le rocher en a une. Les Musulmans embrassent cette langue et

pour leur faciliter cette opération, on a mis un pilier.

La grotte n'est pas haute et comme Mahomet ne pouvait s'y

tenir debout, sa tête a fait un trou dans le roc. Je suis à peu près de la même

taille que Mahomet mais je n'essaye pas de la déployer par le même procédé. Ici

Abraham a prié. Salomon a prié. David a prié et je pense qu'Isaac a dû

profondément s'embêter. Avalons une dernière bourde. Voici une pierre, verte.

Mahomet y a enfoncé des clous, on n'a jamais su pourquoi ces clous s'usent et

s'en vont, et quand il n'y en aura plus ce sera la fin du monde. Saperlipopette

! Enfin il paraît en rester encore pour un bout de temps. L'imam me prévient

qu'en faisant une aumône pour l'entretien de ces clous, qu'on recouvre

d'ailleurs d'un tapis, on gagne le ciel. Allons-y ; montons au ciel. Pour un shilling

c'est pour rien. Mais l'imam me fait remarquer qu'il faudrait peut-être assurer

aussi le ciel à ma femme. Comment donc, je ne veux pas qu'on nous sépare. Ça ne

coûte qu'un shilling de plus. L'imam est très content de moi. Nous nous

quittons en nous souhaitant de nous revoir chez Mahomet et "soigne bien

tes clous, bon imam". Et il rit.

A présent il est temps d'aller rapidement déjeuner pour

être prêt à nous faire tuer sur les marches du saint sépulcre, car tout le

monde nous prévient que ça va chauffer ferme. Heureusement que je viens

d'acquérir le paradis pour deux francs cinquante à la mosquée d'Omar. Et nous

partons pleins d'assurance.

Après un rapide déjeuner, nous nous dirigeons vers le

saint sépulcre. Les voyageurs de l'hôtel nous regardent partir comme des

imprudents qui marchent à un trépas assuré. Les racontars de leurs drogmans les

ont effrayés à tel point qu'aucun n'ose se risquer. C'est cependant une des

cérémonies les plus intéressantes de l'année, cette cérémonie du premier samedi

de Carême à Jérusalem.

Quand nous arrivons au parvis du saint sépulcre après

avoir parcouru les voies d'accès passablement agitées, nous trouvons l'espèce

de terrasse qui fait face au portail occupée par les Arabes chrétiens venus de

Jaffa pour faire un mauvais parti aux Grecs. Nous rencontrons quatre pères

dominicains français, curieux eux aussi de voir ce qui pourra advenir. Nous

nous plaçons avec eux dans la masse des Jaffiotes et ils nous disent que,

d'après ce qu'ils entendent des conversations, si les Grecs se risquent

aujourd'hui au saint sépulcre, il y aura bataille car la population chrétienne

indigène est extrêmement montée et paraît résolue à ne laisser passer aucun

prêtre grec si le patriarche déposé n'est pas rétabli.

Un bruit de bottes sur le pavé des ruelles nous annonce

l'arrivée d'une troupe et nous voyons déboucher une compagnie de soldats turcs

qui se forme en bataille à droite du portail. Peu après, une deuxième compagnie

renforce la première et se forme à gauche. Ces pauvres soldats turcs paraissent

avoir mis ce qu'ils ont de meilleur comme uniformes ; leurs vestes n'ont pas de

trous et ils ont tous des bottes. Beaucoup auraient besoin d'un ressemelage et

le drap des vestes est râpé et déteint, mais enfin les hommes sont chaussés et

vêtus. On nous dit que la population de Jérusalem fait de temps à autre des

souscriptions pour acheter des uniformes à ces pauvres diables. Par contre les

armes, d'excellents fusils modernes, sont brillantes, admirablement

entretenues. La troupe a l'air solide et sait manœuvrer.

Peu après, des coups de canne retentissent, frappés sur

le pavé, et voici le cortège du patriarche catholique. Ça n'est pas très

imposant. Les quatre kavass du Consulat, revêtus d'un superbe uniforme bleu de

ciel tout doré, costume des Albanais ordinaire aux kavass des consuls de tout l'Orient, ouvrent la marche, yatagan en

sautoir, la ceinture pleine de coutelas et de pistolets à montures d'argent.

Ils ont en outre une longue canne de suisse à pommeau d'argent. Derrière eux,

côte à côte, le consul général de la République, en grande tenue, et le

patriarche catholique qui n'est encore qu'en grande tenue de ville, manteau

violet et chapeau. Derrière, le chancelier du Consulat, aussi en uniforme et

deux haut-de-forme qui jurent singulièrement parmi les fez et turbans. Derrière

eux, la cohorte nombreuse des Franciscains.

L’escorte du consul de France en tête de la

procession

Le cortège s'engouffre dans le saint sépulcre et ce doit

être le tour des Grecs puis des Arméniens, des Coptes, etc., car aucune

cérémonie ne peut commencer dans le saint sépulcre avant que tous les rites y

aient pris leurs positions respectives.

Les Grecs viendront-ils ; y aura-t-il bataille ? C'est

alors ce que chacun attend. Mais, après un temps assez long, on annonce que les

Grecs sont terrés dans leurs couvents, gardés par des soldats turcs et n'osent

mettre le nez dehors. Nous entrons donc dans la basilique pour y voir pénétrer

les Arméniens, tandis que dans la chapelle des Franciscains, le patriarche

catholique revêt ses ornements. Tout autour du saint sépulcre et dans tous les

détours, carrefours et recoins de la basilique, le spectacle est étrange et

théâtral. La chapelle grecque qui fait face au saint sépulcre est fermée mais

des lampes, des ornement d'or et d'argent, des étoffes sont partout pendant.

Une foule de moujiks russes encombre cette entrée et dans deux balcons qui la

flanquent comme deux avant-scènes, des femmes russes sont pressées à étouffer

faisant un singulier contraste de misère parmi le clinquant de la décoration

grecque. Et tous ces hommes à grandes bottes, la tête rejetée en arrière,

encadrée de crinières blondes, les yeux en extase, lancent sans discontinuer de

larges signes de croix, se balancent d'avant en arrière, se jettent à terre

baisant les pierres.

Au pied des colonnes, des mendiants accroupis réclament

au nom de Jésus, musulmans très probablement. Des Bédouins à burnous et

porteurs de matraques, regardent curieusement une foule bigarrée circulant en

tous sens comme sur une place publique. Il n'y a pas d'autre mot pour

caractériser le lieu. Des soldats turcs, immobiles sous les armes, sont

disséminés en faction dans tous les coins et leurs officiers, tendant le

jarret, traînent leur sabre sur les dalles comme sur une place d'exercice

pendant un repos de manœuvres. Des curés en voyage promènent là leur soutane

comme de simples curieux, des Pères blancs ou Dominicains également sont là

comme dans la rue et c'est encore un mélange extraordinaire de vêtements

sacerdotaux, d'emblèmes de tous les cultes chrétiens connus.

Dans un coin, les Arméniens préparent leur cortège. En

tête, deux figurants coiffés d'une tiare comme Charlemagne, dans de magnifiques

robes de soie rouge damassées de jaune avec des cannes crosses, des croix dans

des cercles d'or. Puis des prêtres à bonnets pointus en soie noire, se

terminant en voiles tombant sur de mêmes robes rouges à dessins jaunes. Des

cierges, des emblèmes et enfin le patriarche arménien, une admirable tête à

grande barbe blanche, enfouie dans la soie noire du bonnet et du voile, marche

péniblement dans un grand manteau tout en or, bénissant d'une grande croix d'or

et de pierreries, tandis que des officiants tout en noir aspergent l'assistance

d'eau de rose lancée de flacons d'argent. Ce cortège étrange s'ébranle au

milieu d'une profusion de cierges, d'encensoirs balancés et des chants

inharmonieux éclatent, accompagnés d'un assourdissement sauvage produit par des

plaques de métal frappées à tour de bras dans la partie des galeries

supérieures réservées aux Arméniens. Cette procession se déroule autour du

saint sépulcre, entre les soldats turcs, bardés de cartouches, l'arme au pied,

impassibles. Et les Russes se signent plus fort, ondulent plus bas et baisent

les pierres tandis que leurs femmes gloussent ou sanglotent dans les

avant-scènes.

Derrière les Arméniens, voici les Coptes, sans habits

sacerdotaux, un long manteau noir, comme un burnous, une calotte rouge, un

turban noir. Ils passent seulement en nasillant, sans emblèmes et gagnent leur

chapelle perchée dans les galeries. Derrière les Coptes, les Syriaques. Cinq ou

six représentants seulement, dont un en robe rouge et tiare comme les

Arméniens, va s'abriter dans la chapelle accrochée comme une niche au saint

sépulcre même et qui ne peut contenir qu'une personne.

Les Maronites, deux ou trois se placent derrière les

Syriaques, auprès d'un simple pupitre, comme les Abyssins nègres dans leur

costume noir surmonté d'une haute toque noire.

L'entrée des cortèges est terminée. C'est aux Catholiques

à officier.

Du fond de la basilique, de la chapelle dite de la

Couronne d'épines, leur procession descend lentement, précédée de la croix

latine aux mains d'un Franciscain. Le patriarche suit, en longue traîne

violette et en manteau d'hermine. Le consul général de France en uniforme,

portant un lourd cierge, entouré de ses kavass

dont un transporte un coussin pour les multiples stations à genoux de son chef,

le personnel du Consulat portant des cierges et nous qui suivons entre la haie

des Franciscains en capuchons bruns, chantant des cantiques.

Lentement, lentement, la procession parcourt la

basilique, s'arrête à tous les emplacements traditionnels, descend dans les

cryptes et Gueyrault reposant son cierge à terre, s'agenouille à toutes les

stations du chemin de la Croix. On contourne la chapelle grecque, on monte au

calvaire, on redescend et trois fois, d'une marche plus lente encore, la

procession contourne le saint sépulcre. Sur cette espèce de place, dans la

cohue des costumes, des races, des rites, cette marche est saisissante. Il y a

une impression difficile à rendre, tant de sujets se présentant à l'esprit. Ce

lieu où se déchirent les Chrétiens jusqu'au meurtre, cette exploitation

mercantile d'autre part par les Grecs et d'autres industriels, cette foule de

curieux, ces Blancs, ces Bédouins, ces Nègres, ces Juifs au nez caractéristique

et costume des tableaux de Rembrandt ; cette cohue des cultes qui

s'observent, ces costumes, ces ornements ; ces Russes qui donnent la note

émouvante de bonnes gens apportant une foi qui s'aveugle devant tout le reste,

tout ce qui jure à nos yeux, et qui accourent partout où l'on chante, où l'on

officie et qui se signent sans cesse, qui embrassent tout, qui achètent tout,

jusqu'aux balayures que leur vendent les Grecs avec des passeports - teskérés

- pour le ciel. Il faut cette manifestation naïve de ces pauvres Russes pour

ramener au véritable sentiment qu'il faut éprouver en ces lieux. Et c'est

encore un autre sujet saisissant que vous procure la vue de ces soldats turcs,

de ces Musulmans étalant leurs sabres et leurs cartouches pour maintenir

l'ordre dans ce berceau de la Chrétienté.

Nous sortons de là vivement remués. Quelle étrange ville

que cette Jérusalem ! Lieu saint des Juifs ; lieu saint des Chrétiens, lieu

saint des Musulmans. Ceux-ci pleurant leur gloire et se serrant autour de leur

muraille, ceux-là qui devraient être ici unis et triomphants autour de la

sépulture de leur Sauveur et qui ne s'y maintiennent que sous la protection

turque !

Dimanche, 28 février

Jérusalem :

Le Mont des Oliviers

En voiture au Mont des Oliviers. On emprunte tout d'abord

la même route que pour Jéricho. On passe devant la colonie juive organisée avec

les fonds des grands Juifs d'Europe, dont les Rothschild, et qui a tout

l'aspect d'une cité ouvrière : trois rangées de bâtiments parallèles et divisés

en cases exactement semblables. Pour une somme mensuelle minime, chaque

"colon" peut devenir propriétaire des deux chambres qui lui sont

allouées, en une dizaine d'années.

A l'extrémité de l'enceinte de la ville, on laisse à

droite la route de Jéricho, à gauche la route de Naplouse et on prend la route

spéciale qui a été faite pour la visite de Guillaume II. Tout d'abord on

rencontre les tombeaux qu'on continue à nommer tombeaux des Rois de Juda,

d'après une indication écrite en français sur un marbre noir, car nous sommes

ici sur un terrain de la France, donné par les Pereire. Mais il paraît que

cette inscription est une honte pour la science car il est avéré que jamais les

rois de Juda n'ont usé de cette sépulture et qu'il s'agit seulement d'une reine

qui eut deux douzaine d'enfants. Quoi qu'il en soit, ces caveaux en forme de

fours creusés dans les parois d'une grotte profonde divisée en chambres sont

extrêmement curieux.

De ces

tombeaux on gagne le sommet le plus élevé des hauteurs qui entourent Jérusalem

et on redescend légèrement pour arriver au Mont des Oliviers proprement dit.

Là, on est chez les Russes qui y ont une église, un couvent de femmes et une

haute tour carrée qui se voit de Jéricho et de la mer Morte. Panorama admirable

vers la vallée du Jourdain et sur Jérusalem. On plonge directement sur le Haram

et aperçoit l'ensemble magnifique de la mosquée d'Omar au milieu de son

esplanade.

L'église est pleine de pèlerins russes et les diaconesses

russes chantent en chœur, amusantes dans leur robe noire, leur guimpe noire

(comme celle des Sœurs des Pauvres), surmontée d'une toque plate. A quelques

pas au-dessous, le lieu de l'Ascension. Ceci est aux Musulmans qui y ont placé

un petit monument à coupole. De même que Mahomet, Jésus aurait donné un fort

coup de pied pour s'élever et le roc en porte l'empreinte. Mahomet avait le

pied moins fin. Les Musulmans reconnaissent le droit aux Catholiques d'y

officier une fois par an.

En descendant encore un peu, on est à l'endroit où

Jésus-Christ enseigna le Pater aux apôtres. La place est ici aux

Carmélites. Un joli petit cloître garni de plaques de marbre avec le Pater

écrit en trente quatre langues, dont le breton, et au centre d'un des côtés, un

mausolée de la Duchesse de la Tour-d'Auvergne.

Au couvent russe, nous apprenons que l'archimandrite qui

le gouvernait a été assassiné quelques jours plus tôt et qu'on soupçonne de ce

crime le même prêtre grec Germanos qui vient de tuer trois indigènes hostiles

aux Grecs.

La voiture que nous avons quittée a trouvé le moyen de

descendre par l'ancien chemin du Mont des Oliviers. Ça c'est un tour de force

qui aurait son succès au cirque. Il y a même une travée d'escaliers pour corser

l'exercice. Nous longeons le cimetière juif dont les tombes occupent le versant

oriental de la vallée de Josaphat. Ces tombes toutes pareilles, une pierre

étroite et basse, le plus souvent sans inscription, sont serrées de façon à

donner l'idée d'un dallage s'étendant sur toute la colline.

Au bas du champ des Juifs, c'est une sorte

d'anfractuosité où les apôtres s'endormirent au lieu de prier, durant la

dernière nuit du Christ. Un enclos attenant à ce lieu ferme ce qui reste de

l'ancien jardin de Gethsémani. Un bon Franciscain, le Frère Julio qui en est le

jardinier nous en fait les honneurs avec une charmante amabilité. "Prenez

toutes les fleurs que vous voudrez, nous dit-il" et il met lui-même ses

plates-bandes au pillage. Il pousse des violettes entre les ruines des

vénérables oliviers contemporains, dit-on, de Jésus et dont l'un a pris le nom

d'olivier de l'agonie ; son tronc qui n'a plus que de l'écorce se

développe sur plus de deux mètres.

En sortant de ce clos, nous sommes assaillis par une

bande de lépreux qui ont monopolisé cette partie des saints Lieux pour y

établir leurs horreurs. Je donne en bloc et ça va très bien ; c'est comme un

syndicat.

Un

tournant plus loin, voici un portique qui sort à moitié de terre, comme une

entrée de cave. La tradition y place le tombeau de la Vierge. Mais la porte est

close. C'est aux Grecs et nous en cherchons vainement le gardien. Des Abyssins

qui y ont une chapelle sont comme nous consignés à la porte. Ils en baisent les

gonds, le bois et tous les clous.

Un grand diable de Russe qui passe sur la route enlève

son bonnet de peau de mouton. Hélène croit devoir lui rendre son salut, mais

c'est à la Vierge qu'il en a. Après s'être signé une quarantaine de fois, et

avoir élevé les bras au ciel, il s'agenouille et se prosternant, ses longs

cheveux blonds s'étalant sur le sol, il embrasse la poussière où piétinent les

lépreux.

Pendant qu'on cherche le gardien grec, nous allons au

bout d'un couloir aboutissant à une grotte, la grotte de l'agonie où Jésus

aurait été saisi. Ici c'est aux Franciscains qui y ont un autel. Le Père qui le

garde nous apprend que, quelques instant auparavant, cinq indigènes de Jaffa

sont venus pour assassiner le prêtre grec, son voisin, qu'heureusement pour ce

dernier, des soldats turcs ont pu intervenir et que le Grec doit être chez des

Musulmans voisins.

Notre drogman trouve l'homme et le ramène avec ses clés.

Nous pénétrons donc dans cette église souterraine très curieuse où, à défaut du

tombeau de la Vierge, on montre celui attribué à Saint Joseph, ainsi que

d'autres affectés à Sainte Anne, Joachim, etc. En pénétrant nous avons fait la

joie des Abyssins qui ont pu nous suivre. L'émotion, la ferveur de ces gens-là

sont vraiment impressionnantes. L'un d'eux, noir comme l'ébène, dans une

tunique blanche, pousse des soupirs profonds, touche avidement l'étoffe de

l'autel, à tous ses plis, la porte à ses lèvres, colle sa bouche longuement à

tous les coins de la pierre, des marches. Il fait trois fois le tour de l'autel

en se courbant et baisant tout d'une façon sonore. Je m'arrête longuement à

contempler cette extraordinaire manifestation ; je le vois enfin s'aplatir

devant l'autel, appliquer sa bouche sur le sol et il y demeure un temps que je

ne puis apprécier puisque, lassé d'attendre, je m'éloigne le laissant dans

cette attitude.

Vraiment, l'émotion de ces pauvres gens est touchante.

Une femme abyssine que nous avions vue plaquée contre la porte n'osant entrer,

est encore là quand nous ressortons. Elle n'a pas bougé. J'ajoute que, tandis

que nous visitons l'intérieur de son église, le prêtre grec est entré en grande

conversation avec notre drogman au sujet de l'incident qui vient de l'émouvoir

violemment. Et dans ce tombeau de la Vierge dont il est le gardien, ce prêtre

échappé assez heureusement au meurtre, ne songe qu'à la haine et c'est en

vociférant qu'il accuse son patriarche de céder aux Arabes et aux Russes une

partie des profits que ses semblables prétendent se réserver. Et il annonce que

si on leur impose ce chef, ils le tueront. Cette scène dans ce lieu donne une

idée des sentiments de ces Chrétiens dits Orthodoxes qui exploitent Jérusalem.

Les lépreux nous assaillent de nouveau mais sur la

représentation qu'ils ont déjà reçu, l'un d'eux dit : "Oui, c'est vrai, et

nous ne demandons plus rien. Qu'ils aient un bon voyage pour rentrer chez

eux".

On est moins discret de l'autre côté de la route où une

file de mendiants profite de ce que l'un de nos chevaux refuse de regrimper la

côte (ce que je comprends, du reste) pour nous assaillir. Il est là-dedans des

femmes jeunes dont l'exploitation de Jésus est un métier très profitable car on

nous dit qu'elles sont riches.

Et c'est maintenant fini. Nous avons posé le pied dans

tous les endroits mémorables de Jérusalem. On gagnerait certes à les revoir et

en choisissant des moments où l'on pourrait s'y mieux recueillir. Mais, je le

répète, ce n'est pas ici qu'il faut attendre ce que l'on n'apporterait pas

d'avance à Jérusalem.

*

* *

Jérusalem, Bethléem, Jéricho, Béthanie, etc. Voyons, je

voudrais bien résumer mes impressions en une formule. Eh bien, je crois que la

voici : Jérusalem, capitale des schismes et foire des religions. Il n'y a pas à

me dissimuler. C'est cela.

Pardon Madame ou pardon Monsieur, si ces notes vous

tombent sous les yeux et si ma formule vous choque. Veuillez bien ne pas bondir

et crier au sacrilège. Je n'y peux rien si les choses sont ainsi et si les

hommes les ont faites ainsi. Je n'entends tirer de là nulle conséquence qui

puisse attrister aucune conviction. Je ne me livre à aucune attaque. Je suis

sûr qu'à Rome comme en tous lieux on pense que le mieux est de jeter un voile

sur Jérusalem et qu'il n'est pas à souhaiter que les "lieux saints"

soient trop aisément accessibles. Ce ne serait pas un spectacle sain à offrir

aux sentiments superficiels et à ceux qui, attendant d'y recevoir un "coup

de foi" (involontaire calembour, je le jure), s'en reviendraient

démoralisés pour ne pas y avoir rencontré Jésus-Christ. En effet, si

Jésus-Christ est partout, il n'en est pas moins évident que c'est à Jérusalem

qu'il est le moins. Et il est prudent, à mon sens, d'en avertir soigneusement

ceux qui se rendraient ici actuellement avec une âme de croisé. Pour y ramener

le Christ, il faudrait une nouvelle croisade. Il ne peut tenir boutique dans

cette foire.

A mon humble avis, voici : il y avait un tout petit pays,

bien pittoresque, bien miséreux, bien pierreux. Sur une des collines, la plus

haute, la plus escarpée et dans les ravins rocheux qui lui font suite, il s'est

passé des événements immenses qui ont changé la face du monde. Cette nature

grandiosement farouche a vu des temples admirables, celui de Salomon, et le

berceau sanglant du Christianisme. De cela il ne reste rien, mais rien ; pas

même la possibilité de fixer avec une exactitude même approchée les

emplacements témoins des événements. Un seul vestige, un seul, marque un

souvenir matériel précis, comme les monuments d'Egypte, c'est un pan de mur de

la terrasse de Salomon. Voilà qui fixe les Juifs, mais assez peu encore pour

qu'ils aient été portés à ne jamais franchir l'enceinte de ce mur afin de ne

point risquer de profaner l'emplacement du tabernacle que nul Juif ne doit

fouler et qu'ils ne sauraient préciser.

Pour tout ce qui touche au Christ, à sa passion, il n'est

même pas possible de retrouver la plus petite trace matérielle. Tout se passe

sur les rochers, dans des grottes, qui ici étaient innombrables, et dans de

misérables chaumières. On ne sait même plus déterminer ce qui était dans ou

hors les murailles de la ville ; les fondations même de ces murs ne se

retrouvent pas. C'est alors que pour nous remettre avec Jésus-Christ sur son

Calvaire dans son tombeau, pour offrir aux fidèles des lieux où s'agenouiller,

des pierres à baiser, on a eu recours à de simples suppositions dont certaines

sont invraisemblables, d'autres sûrement erronées et les autres toujours

contestables. Et, au lieu de laisser à l'ensemble de ces lieux leur grandeur

mystérieuse qui eut été impressionnante, les différents cultes, avec une

rivalité de mercantis, pour ne pas dire pis, ont dressé des édifices,

déplorables de goût surtout, qui choquent les yeux et ils offrent à la

vénération des Chrétiens jusqu'aux rocher dont Jésus se serait aidé pour monter

sur son âne en un point quelconque de ces vastes solitudes pierreuses. Et on a

doré ces cailloux, on a tout couvert d'un clinquant horrible, sans qu'une seule

manifestation d'art puisse servir d'excuse.

Et des prêtres de toutes couleurs, des grecs surtout et

des popes avec des faces de marchands de lorgnettes et des déguisements

grotesques, braillant comme des aveugles, encensant du matin au soir, sont

embusqués sur chaque roche, dans chaque grotte, comme araignées au coin de

leurs toiles, tenant boutique et luttant contre la concurrence même avec le

couteau et le fusil. Voilà ce que, dans une simple visite de Jérusalem, il est

impossible de ne pas voir, ce qui blesse les yeux, assourdit les oreilles,

excite l'indignation et chasse le recueillement. Voilà aussi ce dont profitent,

dans une certaine mesure, les Juifs unis devant leur mur des pleurs laissé

respectable et les Musulmans dignes autour de leur mosquée.

Non, Jérusalem n'est impressionnante en l'état actuel que

pour les braves moujiks et les Abyssins si touchants dans leur foi et assez

grossiers pour ne pas apercevoir ces horreurs. Pour la rendre au recueillement

nécessaire, il faudrait un nouveau miracle ; l'Esprit Saint devrait descendre

en langues de feu sur tous ces oripeaux et aussi en lanières de cuir sur les

épaules de toutes les racailles qui se disent orthodoxes. Ainsi soit-il.

Auguste

François