Les fêtes de l’alliance franco-russe - Paris et Toulon, 1893.

Depuis

la Révolution de 1789 et l'expédition de Napoléon Ier à Moscou, les rapports

franco-russes étaient difficiles. Le Congrès de Vienne de 1815 avait isolé la

France. En Orient, où la Russie pour justifier ses ambitions revendiquait le

protectorat sur tous les orthodoxes de l'Empire ottoman, les deux pays

s'opposaient constamment. Redoutant qu'un conflit russo-turc en Roumanie ne

tourne à l'écrasement de la Turquie, Napoléon III et l'Angleterre avaient

organisé l'expédition de Crimée pour freiner l'expansion russe vers les

Balkans, la mer Noire et Constantinople. La Russie avait dû se retirer des

principautés roumaines, accepter la neutralisation de la mer Noire et l'internationalisation

du Danube. Les tentatives de rapprochement avec la Russie entreprises ensuite

par Morny furent contrariées par le soutien que Napoléon III accorda aux

mouvements nationalistes roumains et surtout polonais. Depuis que la Pologne

avait été partagée entre l’Autriche, la Russie et la Prusse, cette dernière

s'étendait jusqu'en Lituanie, voisinant donc directement avec l'empire des

tsars que Bismarck avait réussi à mettre dans son jeu. Lors de la défaite

française de 1870, la Russie refusa sa médiation à la France. Avec le

consentement de Bismarck, elle profita même de l'occasion pour dénoncer le

traité de 1856 et reconstituer une flotte en mer Noire. Le régime autocratique

des tsars avait ensuite vu d'un mauvais œil la république s'instaurer en France.

Mais la Russie à l'économie archaïque poursuivait son expansion au sud et à

l'est et avait d'énormes besoins financiers. Devant le refus de Bismarck de lui

accorder le prêt qu'il sollicitait, Alexandre III (1881-1894) fit appel, à

partir de 1888, aux capitaux étrangers. La France s'empressa de proposer ses

services que le tsar accepta d'abord avec réticence. On s'efforça alors de

prolonger cette aide financière par des accords militaires et politiques avec

la Russie. En 1891, l'amiral Gervais conduisant une flotte française à

Cronstadt avait été reçu à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Une alliance

franco-russe prenant l'Allemagne en tenaille permettrait, espérait-on, à la

France de venger l'humiliation de 1870.

C'est

dans ce contexte que se situe la réception en France, que devait bientôt suivre

celle du Tsar, d'une délégation d'officiers russes conduite par l'amiral

Avelane que retrace ci-dessous Auguste François[1].

Quelques

épithètes polémiques à relent raciste, assez contestables pour le lecteur

d'aujourd'hui, reflètent l'atmosphère qui régnait en France à l'époque,

Les fêtes de l'alliance franco-russe en 1893

Bourquenay, directeur du Protocole depuis quelques

semaines seulement, ayant jugé à propos de se déclarer indisponible, par suite

d'une attaque subite de goutte plutôt diplomatique, Develle, mon patron, me fit

prendre, pour la circonstance, le poste à Paris - tandis que Mollard,

sous-directeur, fonctionnait à Toulon - pour préparer ici la réception de

l'amiral Avelane et de ses officiers.

Nous ne savions où donner de la tête pour mettre debout

un programme pouvant concilier les propositions de trop de bonnes volontés.

Au plan purement protocolaire du Gouvernement, il fallait

joindre les prétentions de la Presse et de presque tous les corps constitués qui

réclamaient impérieusement une participation particulière aux fêtes, avec des

réceptions personnelles, comme la Municipalité de Paris, l'Académie, les

Chambres de Commerce, tous les groupements artistiques, industriels, etc. Un

trimestre n'eut pas suffi à épuiser des réjouissances et des manifestations

d'enthousiasme souvent comiques ou saugrenues et sans souci de la plus

élémentaire dignité nationale.

Le ministère des Affaires étrangères

J'avais à discuter avec des gens excessivement échauffés,

persuadés de l'importance de leurs élucubrations et surtout de l'élévation de

l'éloquence qu'ils s'apprêtaient à déverser à flots. C'est sur ce dernier point

surtout que j'avais à supporter les récriminations les plus aigres. Si, à la

rigueur, je pouvais faire admettre la suppression de visites et de promenades

aux quatre coins de Paris et de la banlieue, il était impossible de faire

renoncer à des discours qui devaient accompagner des remises de livres d'or,

des adresses, des cadeaux de toutes sortes même les plus imprévus, allant de la

bijouterie à l'épicerie, du liquide au solide, de l'ameublement à

l'habillement. Toutes, absolument toutes les productions de l'art, de

l'industrie et de l'agriculture y étaient représentées ; elles affluaient déjà

au Quai d'Orsay de tous les points de France. Nous en étions submergés : des

vins par barriques, ou centaines de caisses, de la confiserie sous toutes ses

espèces, de la vaisselle, des services de table au chiffre de chacun des

bateaux russes, des meubles, des bronzes, toutes les spécialités, même des plus

petites maisons de province, affluaient. Il y eut le chargement d'un cargo au

départ de l'escadre.

C'est naturellement la Presse qui nous apportait les plus

vives difficultés. Elle prétendait tout accaparer, sous la présidence d'Arthur

Meyer[2],

lui-même débordé par les représentants de tous les canards de Paris et de

Province.

Deux de mes plus désagréables conflits se produisirent

d'une part avec le marquis de Vogüé et de l'autre avec Maizières de l'Académie

française qui tous deux avaient composé des harangues empiétant fâcheusement

sur le domaine diplomatique et même de la politique internationale. L'autorité

du Protocole se montrant insuffisante vis à vis d'illustrations comme le

marquis de Vogüé, ex-ambassadeur, qui n'admettait pas que le ministre des

Affaires étrangères lui-même put solliciter la communication de son discours et

encore moins de formuler la moindre critique, il fallut l'intervention du

président du Conseil. Et c'est à moi, moucheron interposé entre ces enclumes et

marteaux, qu'il incombait d'obtenir le retranchement d'un mot ou la

substitution d'une phrase un peu moins platement laudative insérée dans des

périodes dithyrambiques élaborées en séances académiques. Ceci me procurait des

colloques répétés et sans affabilité.

Quand tout paraît conclu, que la Presse a accepté de ne

pas figurer plus d'une ou deux fois dans chaque journée, il reste à faire

agréer le programme par l'ambassadeur de Russie et, là encore, je devais me

prendre aux cheveux avec le sympathique baron de Morhenheim.

Ce vieux juif, d'origine allemande, sourdement hostile à

l'alliance et dont il fallait neutraliser l'influence, avait, on ne sait

pourquoi, l'oreille du Tzar. Il se sentait tenu ici à l'écart des négociations

et voyait de fort mauvais œil venir cette ambassade extraordinaire de l'amiral

Avelane qui allait, un moment, l'éclipser. Il mettait toutes sortes de bâtons

dans les roues, pour restreindre le rôle de l'Amiral, criant qu'on voulait tuer

ses marins, en quoi il n'eut pas eu complètement tort, s'il se fut un instant

soucié de leur santé.

Enfin, le 11 octobre[3],

par un matin brumeux, j'attendais sur le quai de la gare du P.L.M. l'arrivée du

train spécial qui nous amenait nos hôtes. Nous en voyons descendre deux

douzaines d'officiers, la plupart barbus assez hirsutes, dans des uniformes

ternes, sans grand prestige, et qui, très froids, sans la moindre effusion, se

laissent conduire aux landaus dans lesquels nous les répartissons, accompagnés,

dans chacune des voitures, d'un représentant de la Marine de Guerre et des

Affaires étrangères.

Arrivée de la délégation russe au Quai

d’Orsay

Hors de la gare comme sur tout le parcours jusqu'à la

place de l'Opéra et au Cercle militaire, les chaussées sont bondées d'une foule

qu'on sent émue et vibrante mais qui n'ose encore laisser éclater ses

sentiments, soucieuse très visiblement de garder de la dignité dans ses

manifestations ; tout le monde, comme par un mot d'ordre, s'impose une retenue

qui me fait plaisir.

Les

façades des maisons disparaissent sous les drapeaux unis de France et de

Russie. Aux fenêtres, comme dans le fourmillement de la rue, les têtes qui se

découvrent montrent suffisamment ces sentiments contenus. Cet accueil de bon

ton se continue aussi bien dans les quartiers populaires que tout au long des

rues opulentes et des Boulevards. Dans mon landau d'arrière-garde, en compagnie

de mes trois Russes qui ne démusellent pas, ne laissent rien transparaître,

d'aspect presque rébarbatif, je note avec grande satisfaction cette tenue de la

foule, cette attitude de bonne compagnie dont la gracieuseté s'accroît à mesure

qu'on pénètre dans le centre. Quel heureux contraste avec ce que nous devions

expérimenter les jours suivants, les hurlements frénétiques et même les scènes

d'hystérie qui ne parvenaient pas davantage à dégeler ces hommes du Nord.

Au Cercle militaire qui leur est entièrement affecté, où

des appartements leur ont été confortablement aménagés, où des tables sont en

permanence couvertes de mets et de boissons, nos hôtes retrouvent leurs

samovars fumants tout au long des journées et des nuits, voisinant avec nos

meilleurs crus de France et accompagnés, à profusion, des produits les plus

truffés envoyés par les plus renommés de nos restaurants, des viandes fumées,

du caviar, etc. A côté de cela s'amoncellent des montagnes de boîtes de

douceurs, de bonbons, de confiseries de toutes sortes, des produits de

parfumerie, jusqu'à des objets de toilette et même de lingerie qu'on ne sait

plus où fourrer. Eh bien, ces officiers, ambassadeurs d'alliance, vont

impassibles, nullement touchés de telles attentions ; ils demeurent bouclés,

sans contact avec nos officiers de terre et de mer, nos attachés dont

l'empressement finit par se figer aussi. Nous demeurons entre Français, à côté

des Russes.

Le lendemain, visite de l'amiral et de ses officiers au

président de la République. Même foule. Jusqu'à l'Elysée, c'est un entassement

dans lequel les voitures ont peine à s'insinuer malgré la troupe qui est

submergée. Les gens sont maintenant échauffés, les acclamations éclatent

formidables, en tonnerre. Eux, toujours aussi placides et froids.

A l'Elysée, présentation au président Carnot. Toute la

banalité ordinaire de ce genre de cérémonie.

J'accompagne mon ministre, Develle, qui a une mine

renfrognée. Au retour, tandis que sa victoria se fraye lentement son chemin

dans le faubourg Saint-Honoré, mon uniforme désigne à la foule le ministre des

Affaires étrangères. C'est aussitôt une tempête de vivats associant le nom de

Develle à celui du Tzar. Develle ne répond pas. Pas un geste. Il bougonne dans

le coin de sa voiture. Je le presse de saluer, de remercier un peu des ovations

qui lui sont personnelles. Je suis mal reçu ; puis, soudain il se dresse et, à

ma stupéfaction, la mine irritée, il vocifère au milieu des milliers de cris

"Vive l'Alliance", "Vive la Russie", "Vive

Develle" : "Taisez-vous donc, imbéciles. Vous ne savez pas ce qu'elle

vous coûtera, l'Alliance."

Personne heureusement n'a pu saisir un mot de la phrase.

L'attitude de mon chef est même prise pour un accès d'enthousiasme ; le vacarme

s'en élève d'autant et Develle, exaspéré, répète son "Taisez-vous

donc" en ponctuant d'un moulinet de sa canne qui écorne une aile de la

victoria. Cette fois, c'est du délire et nous rentrons assourdis par les

"Vive Develle, Vive l'Alliance". Lui se bloque dans son coin, son

"tube" sur les yeux, tandis que je prends le parti de saluer à sa

place, de mon bicorne, avec mes plus gracieux sourires.

A partir de ce moment, je vis dans mon uniforme que

j'endosse dès sept heures du matin, pour ne me déharnacher que le lendemain à

l'aube. Il fait heureusement un temps à souhait. Entre les déjeuners, les

banquets et les dîners somptueux, les galas dans tous les ministères, suivis de

réceptions en maints autres lieux, je saute jusqu'à mon cabinet où tombent des

avalanches de lettres de Russie, de France. Je reçois de tous les coins des

deux pays des demandes de souvenirs des fêtes, des brimborions que les camelots

vendent par charretées. On m'en demande de Sibérie, du Caucase, de Moscou comme

de Paris et des villages de Bretagne. Et toujours des colis arrivent à

l'adresse des Russes : services de table de Limoges, faïences de Lorraine,

toutes les spécialités de gâteaux, des conserves, tous les produits

gastronomiques de chaque province, jusqu'aux eaux minérales par caisses. Un

vieil officier russe m'écrit personnellement ; il a fait la campagne de Crimée

et voudrait découvrir un de nos officiers avec lequel il a échangé des

politesses dans les tranchées de Sébastopol.

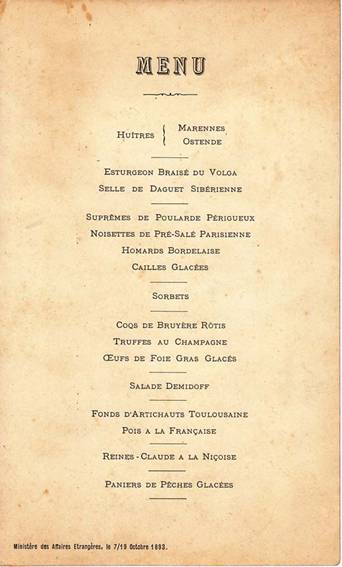

J'ai composé, pour orner le menu d'un déjeuner au

ministère des Affaires étrangères, une vignette représentant une vue du palais

sur les jardins ; un de nos attachés m'ayant joué le mauvais tour de

communiquer aux journalistes ce menu avec indication de l'auteur, je reçus une

trombe de supplications pour obtenir de ces menus. Il eut fallu un tirage

spécial.

Nous nous nourrissons de foie gras, de truffes, de saumon

sauce verte et aussi de caviar. Nous sommes abreuvés de champagne à toute heure

de la journée comme de nuit. Nous buvons debout aux accents de la

Marseillaise et de l'hymne russe. Que de discours et quelle éloquence !

Nous roulons en landau au travers de cohues hurlantes qui ne doivent même pas

se coucher ; je fends encore des flots humains quand je regagne à l'aurore mon

domicile de Latour-Maubourg. On veut à tout prix voir les Russes, les toucher,

les embrasser. On se porte partout où ils doivent passer et même où ils ne

passeront pas. C'est une fièvre de folie qui met les gens dans la rue.

Le chargé d'affaires de Bavière, comte d'Aree, me conte

un jour que, rentrant d'une de ces réceptions, en uniforme militaire bavarois,

avec un superbe casque à chenille qui aurait bien dû le signaler allemand, il

s'était amusé à rentrer à pied, en prenant par les Boulevards ; il est

immédiatement naturalisé Russe, entouré ; on lui arrache les mains, on

l'embrasse, et le gros d'Aree, qui dans son accoutrement rappelait plutôt un

brave capitaine de pompiers, répondait : "Hé pien foui foui. Five la

Russie. Five la Russie". Il s'était beaucoup amusé. "C'est possible,

mon cher d'Aree, lui retournai-je, mais la saison n'est pas favorable pour

aller par les rues de Paris dans cette tenue ; c'est malsain. Si vous tenez à

faire prendre l'air à votre uniforme, promenez-le au moins en voiture."

Cependant ils n'ont rien d'enthousiasmant, nos hôtes qui

continuent à demeurer froids au milieu de cette ébullition. Nous-mêmes, assis

dans leurs carrosses, nous ne percevons pas la moindre expression de leurs

sentiments ; nous n'échangeons pas un mot. Nous promenons des bêtes curieuses.

Parmi tant de banquets, il en est cependant où l'on

jeûne. A celui des dix mille couverts, organisé par la Presse dans la Galerie

des Machines, je n'ai pu arracher que trois radis et un croûton à des serveurs

qui ne servaient point, occupés à grimper sur des chaises pour voir les Russes

exposés sur une estrade au fond de l'immense nef. Mon voisin, qui était Armand

Sylvestre, un auteur gai à mine funèbre, plus heureux, put s'attribuer quelque

chose ressemblant à une sardine. La vaisselle fabriquée tout exprès, marquée

d'un faisceau de drapeaux français et russes entrelacés, devait être emportée

en souvenir. Je pus glisser mon assiette dans les basques de mon uniforme sans

crainte de taches de graisse. Je me rattrapai ensuite par quelques tasses de

chocolat absorbées sur la toiture du Ministère, au pied du paratonnerre, où

Madame Develle avait fait porter un en-cas à ses invités pour le feu d'artifice

qui se tirait au Champ de Mars. On ne pouvait souhaiter une meilleure tribune

pour voir se déployer dans son ampleur ce feu d'artifice qui fut véritablement

une merveille.

Pour le banquet de l'Hôtel de Ville, ce fut encore plus

frugal ; il me fut impossible d'y parvenir.

Le Ministre, qui accompagnait Carnot, m'avait prié

d'escorter Madame Develle. J'avais jugé prudent de partir une heure d'avance.

Nous avions à peine dépassé la Concorde et pénétré de quelques mètres sur le

quai des Tuileries, que cette avance était épuisée. L'équipe de gardiens de la

paix qui attendait là la voiture ministérielle pour lui frayer sa voie dans une

mer humaine qui se refermait sur elle, se déclarait impuissante et nous

conseilla de retourner et de tenter le passage par la rive gauche. Les agents

eurent déjà une peine infinie à faire faire demi-tour à l'équipage et ils nous

abandonnèrent après nous avoir fait franchir le pont de la Concorde. Mais, du

faubourg Saint-Germain, comme de toutes les rues perpendiculaires à la Seine,

s'écoulaient des torrents de piétons qui venaient buter contre les quais.

Aucune voiture ne s'était risquée dans cette inondation ; la nôtre seule en

émergeait comme une épave. A dix heures, nous demeurions accrochés, bloqués en

face du pavillon de Flore, dans le remous des courants qui cherchaient à

traverser le pont. Nos chevaux étaient incrustés dans une masse impatiente que

nous irritions. Que pouvaient faire là ces gens qui, par dessus le fleuve,

n'apercevaient même pas les toitures de l'Hôtel de Ville, écrasés par la

poussée de tout ce qui venait à l'arrière de très loin ? Ce raz de marée

humaine fut vraiment un phénomène inimaginable, déchaîné par la présence dans

Paris de cette poignée de Russes si peu prestigieux.

L'alliance russe, dont ces fêtes n'étaient pourtant que

les préliminaires, soulevait l'imagination populaire et déterminait, non

seulement à Paris mais d'un bout à l'autre du pays, ce mouvement incroyable, et

tout spontané, car le Gouvernement n'avait rien fait pour transporter

l'opinion.

Il semblait que le poids qui oppressait la nation depuis

1870 était soudain retiré, qu'un avenir nouveau s'ouvrait et toutes les

poitrines se dilataient, éprouvant le besoin de crier, de hurler à l'unisson,

en acclamant ces alliés qui devaient nous délivrer d'une contrainte de

vingt-trois ans.

Le mouvement était tel et si unanime, en ces jours de

novembre[4]

1893, que chacun était comme jeté hors de chez soi ; ce qui explique que des

masses s'écrasaient jusqu'aux extrémités de la rue du Bac, par exemple, sans

espoir de plus s'approcher et de saisir une bribe de ce qui se passait place de

l'Hôtel de Ville. Et que devait-il en être dans les quartiers de la rive droite

!

Placé comme je l'étais au plein centre d'observation,

l'aspect et les sentiments de ces foules étaient bien curieux à étudier.

Jamais, par la suite, lors de la visite du Tzar lui-même, ni pour la

célébration de l'armistice en 1918 et pour les défilés de la victoire, on ne

revit pareilles affluences ni pareils transports unanimes. Tout, alors, était

espoir sans prévision de deuils et de désillusions.

Les

rangs pressés contre les roues nous lancent des quolibets et aussi quelques

injures. Un moment, certains mauvais plaisants saisissent les ressorts et

impriment à la voiture un roulis inquiétant. Madame Develle poussait des cris,

ordonnant au cocher de rentrer. Les chevaux très sages heureusement ne

bougeaient pas. Il faisait une nuit noire et ce ne fut qu'après assez longtemps

qu'on reconnut la livrée ministérielle. "C'est un ministre", dit

quelqu'un, et la voiture reprit son équilibre. Des femmes plongèrent la tête

dans l'intérieur du coupé où Madame Develle en grande toilette, demi-morte, se

tenait crispée. "Mais non, dit l'une, c'est pas un minisse, c'est une

dame." D'autres, à leur tour, passèrent la tête et déclarèrent : "Ah,

oui, c'est une dame ; elle est pas belle." Il était prudent de ne pas

laisser continuer sur ce ton. Je parvins à ouvrir ma portière et à me glisser

sur le quai. Mon uniforme ramène le respect. Je dis au cocher de se mettre à la

tête des chevaux et de veiller à ce qu'ils ne puissent blesser personne, que

nous passerions, comme tout le monde, la nuit sur place, et j'entamai avec

quelques bonnes gens une conversation qui devint tout de suite amicale. Ce ne

fut que tard après minuit que nous regagnâmes le Quai d'Orsay.

De toute la série des fêtes, ce fut, je crois, la plus

forte ruée de foules qui, de tous les points de Paris, convergèrent vers

l'Hôtel de Ville ; cependant tout se passa sans catastrophe, sans désordres,

sauf quelques inévitables étouffements, malgré que la police n'existât plus.

Les esprits étant pénétrés du même sentiment, remplis du même enthousiasme,

maintenaient la plus belle fraternité. Il est douteux que de pareils mouvements

populaires se reproduisent dans un tel calme.

Mac-Mahon[5]

vient à mourir au beau milieu des fêtes. Fâcheux contretemps ! Le Comité de la

Presse, qui a fini par imposer ses prétentions de direction, fait pression sur

le Gouvernement pour faire renvoyer les funérailles qui devaient être

nationales. Mais c'était compter sans le sympathique Morhenheim qui voit là

l'occasion de rembarquer son amiral. On a beau l'assurer que la France saura

taire sa douleur jusqu'après l'achèvement du programme en cours et le départ de

ses hôtes, il déclare que la Russie prend le deuil et il exige que ses marins

cessent de figurer dans les réjouissances. Il parle même de les renvoyer de

suite à leurs bateaux. Fureur des journalistes. Intervention gouvernementale.

Je fais la navette entre l'Ambassade de Russie et le Comité de la Presse qui

siège en permanence. Pour satisfaire Morhenheim, on enterrera Mac-Mahon et,

après un deuil de vingt-quatre heures, on rallumera les lampions. Les marins

russes marcheront derrière le cercueil du maréchal. Morhenheim est pris à son

propre piège ; on lui concède que ce sera autant de retranché du programme,

mais on continuera. La Presse elle-même est apaisée en faisant porter les

retranchements sur quelques numéros attribués à des chambres de commerce et

autres corporations et elle s'attribue en outre une figuration dans les

funérailles qu'on organise en vitesse.

Ce pacte conclu, avec Arthur Meyer, je cours une dernière

fois à l'Ambassade où je carillonne vers une heure du matin. J'y saisis

Morhenheim dans son lit et je lui fais signer, tout grinchant, ce nouveau

traité.

En hâte, Mac-Mahon est porté à la Madeleine ; le

Protocole improvise les pompes de circonstance. Et les manifestations -

j'allais dire les fêtes - reprennent.

A la Madeleine, un incident qui n'a figuré dans aucun

compte rendu. La cérémonie religieuse terminée, les employés des pompes

funèbres chargés d'enlever les couronnes laissent de côté celle de Guillaume II[6],

qu'ils refusent énergiquement d'emporter. Le comte de Munster, avec tout son

personnel, ses attachés militaires casqués de l'aigle impérial, montent la

garde auprès de l'immense gerbe de fleurs de leur empereur, tandis que le char

s'éloigne déjà. Impossible de décider les croque-morts. Pourtant il faut à tout

prix éviter une affaire qui prendrait mauvaise tournure ; les Allemands sont

plantés là, raides et rébarbatifs. Nous prenons quatre fantassins à qui nous

faisons déposer leurs fusils dans l'église et la couronne, sur une civière

spéciale, s'en va portée par des troupiers que suivent Munster et ses

cuirassiers blancs au pas de parade.

Le commandant de vaisseau Maréchal, représentant la

Marine, et moi, nous accompagnons le groupe des officiers russes. Jusqu'ici, on

ne les a aperçus que dans leurs landaus, au grand trot, entourés de cavalerie.

A les voir à pied, traversant la place de la Concorde bondée de monde, la foule

ne se tient plus ; les barrages craquent, les échelles des photographes

dégringolent. Le commandant Maréchal se jette d'un côté, moi de l'autre et,

montrant le corbillard dont personne ne se soucie, nous crions : "Attendez

; nous sommes en deuil. Au retour". Grâce à ce subterfuge, nous passons ;

mais que sera-ce au retour !

Dans la chapelle des Invalides, le vieux Canrobert,

dernier maréchal survivant, assis dans un fauteuil, en grande tenue de maréchal

du Second Empire, enveloppé dans des couvertures et coiffé d'une calotte noire

par dessus ses longs cheveux bouclés, assiste au service de son frère d'armes

comme à une répétition pour le sien propre. La cérémonie terminée, nous lui

conduisons le peloton de nos Russes qui défilent devant lui et le saluent, mais

il ne manifeste rien.

Après le défilé des troupes qui fut splendidement

empoignant, les soldats participant à l'enthousiasme national, restait à

réintégrer sans dommage nos hôtes au Cercle militaire ; c'est-à-dire sans en

perdre en route, car nous allions être pris d'assaut.

Nous tenons conseil, le commandant Maréchal et moi, sur

la stratégie à suivre pour opérer cette retraite. Mon plan est adopté : le

commandant prendra la tête du cortège dans le premier landau, moi, dans le

dernier ; un intervalle aussi court que le permettra l'allure entre chaque

voiture et en avant, à fond de train. Nous réussissons à tromper la foule en ne

repassant pas la Seine tout d'abord et en allant par les rues de la rive gauche

prendre le pont du Louvre où l'on ne nous attend pas. La traversée de la place

Vendôme se fait encore bien grâce à notre allure de charge. Mais, rue de la

Paix, c'est le désastre. Là, une foule stationne jour et nuit loin des abords

du Cercle militaire. Chaque arrêt d'une voiture immobilise le reste de la

colonne et comme je suis dans la huitième, nous sommes submergés. Des gens

montent sur les marchepieds, sur les roues, arrachent les mains des Russes avec

des cris frénétiques. On veut les toucher, les embrasser. Moi-même, malgré mon

uniforme différent, je deviens également Russe ; j'ai les bras tirés, je suis

embrassé par des hommes, des femmes, des mannequins des couturiers d'en face et

jusque par deux artilleurs de la territoriale.

Les obsèques de Mac-Mahon comprenant vingt-quatre heures

de deuil, nos Russes inoccupés ont liberté de manœuvre dont ils pensent

profiter pour circuler isolément dans Paris, en civil. Mais on redoute, et avec

raison, de les voir disparaître sans retour, envolés s'ils sont reconnus et on

ne les lâche dans la rue qu'accompagnés par des officiers français de l'Armée

et de la Marine, aussi en civil. Moi-même, je prends en charge quatre d'entre

eux, dont un neveu de Tolstoï, et je me double d'un aimable capitaine de

dragons.

Je conduis mon groupe dîner chez Larue où j'ai retenu une

table ; je retiens en outre une baignoire aux Variétés, malheureusement

en usant du téléphone du ministère. Par prudence je réclamais une baignoire

grillagée.

Chez Larue, nos invités demandent du caviar et une eau de

vie russe qui figure maintenant sur la carte de tout restaurant qui se

respecte. Tolstoï m'enseigne comment on ingurgite un plein verre de ce vitriol

d'un seul coup sec, en le lançant jusqu'au fond du gosier par une bouche

ouverte comme un four. Ces exercices attirent l'attention de nos voisins de

table qui ne tardent pas à nous repérer. La nouvelle se propage dans toute la

salle, formée de tablées des plus élégantes, puis monte à l'entresol et envahit

l'escalier. Tous les yeux sont sur nous ; les patrons, les garçons nous

entourent ; des verres se lèvent, tendus vers nous, accompagnés de gracieux

saluts féminins, des "Vive la Russie" en sourdine. Cela ne laisse pas

d'être gênant ; nous pressons le départ pour le théâtre.

Aux Variétés, lorsque je réclame au bureau la loge

retenue du ministère, les trois messieurs en habit se confondent en salutations

; ils ont l'ordre de prévenir le directeur qui arrive essoufflé. "Ces

messieurs sont bien russes, n'est-ce pas ?" - "Ah, pardon ! Nous

réclamons les places retenues ; en voici le prix. Je vous serai obligé de me

remettre le coupon." Impossible de garder l'incognito. Je n'obtiens que

cette transaction qu'on nous maintiendra dans la baignoire obscure au lieu du

centre du balcon déjà réservé à notre intention.

A peine dans notre box, les acteurs, dont Jeanne Granier

qui est en scène, fixent notre grillage ; les ouvreuses, les pompiers sont

tournés vers nous ; toute la salle suit le mouvement et l'acte est interrompu.

L'orchestre attaque l'hymne russe et nous voilà obligés de lever le grillage,

sous un tonnerre de vivats. Mes Russes sont encore plus en bois que dans leurs

uniformes et c'est à moi qu'il appartient de me pencher hors de la loge, de

saluer, d'agiter les bras dans toutes les directions, du poulailler au

parterre, comme un ténor bissé ; et je demande la Marseillaise. Nouveau

délire. Je passe évidemment pour Russe. On recommence l'acte, mais la scène est

dans notre loge. Nous sommes le clou de la soirée.

A l'entracte, une délégation des artistes vient nous

inviter à visiter le foyer. Jeanne Granier veut sans doute nous embrasser ;

l'affaire devient chaude. Cependant cette perspective enivrante nous est

enlevée par une autre délégation qui, celle-ci vient de l'autre extrémité du

Boulevard, du théâtre de l'Ambigu. Là, on avait préparé une réception

aux officiers russes ; des invitations avaient été lancées au Cercle militaire

et on espérait la venue de quelques uns. La direction de l'Ambigu ayant

appris, je ne sais comment, la présence de notre groupe aux Variétés,

nous faisait supplier de nous diviser pour lui envoyer quelques représentants.

En avant pour l'Ambigu ; épuisons toutes les joies.

Ici nous sommes exposés au beau milieu de la salle ; dès

notre entrée la représentation s'arrête, la troupe entière massée sur la scène

; spectateurs debout ; hurlements ; hymne russe, Marseillaise ; et je

recommence mes salutations au public, avec des plongeons, les mains sur mon

cœur. Mes Russes ne bronchent toujours pas.

Enfin nous les ramenons au complet. La fête pourra

reprendre son cours demain. Mais je commence à en avoir assez de ce rôle d'une

sorte de gardien du sérail. Si encore il s'agissait d'odalisques.

Enfin arrive la dernière soirée : le grand gala de

l'Opéra. Une salle archicomble naturellement, composée de toutes les illustrations

et de presque tous les mondes, le "demi" y étant représenté par les

plus belles étoiles des théâtres, aussi bien que le faubourg Saint-Germain le

plus "blanc" et trié aussi soigneusement que pour des invitations au

Trianon, d'après le nombre des quartiers. Oubli magnifique des barricades

politiques, du côté invitant comme du côté des invités. Tout le pays, en

vérité, se coudoyait sous les couleurs franco-russes. Quel coup d'œil, quelles

toilettes et des torrents de diamants ; peu d'habits et encore constellés de

décorations ; tous les corps officiels civils en uniforme. Le Protocole s'était

distingué par de savants groupements, des bouquets de beautés en renom et bien

mises en valeur.

Le demi cercle des Russes, au centre du parterre, faisait

seul une tache vert sombre, sans autres dorures que des galons de manches. Nos

officiers de marine qui les encadraient, dans leur splendide habit de cérémonie

d'alors, formaient un contraste un peu reluisant.

L'entrée du président Carnot nous procura une scène amusante.

Comme le Protocole l'attendait au pied du grand escalier, le Comité de la

Presse avait déjà pris possession de lui à sa descente de voiture et nous vîmes

Carnot avec sa mine triste, sa démarche d'automate, s'avancer entouré des

journalistes et précédé de deux de leurs membres éminents, dont Arthur Meyer,

portant chacun un candélabre à cinq branches, bougies allumées. C'était le juif

Meyer qui avait ressuscité ce cérémonial monarchique. A côté de moi, Lockroy[7],

ex-gendre de Victor Hugo, s'écria : "Oh ! le beau spectacle ; ça ne

s'était pas vu depuis Jésus-Christ". Le pauvre Carnot, en effet, avec son

teint bistre, ses gestes en bois et son air résigné, entre le juif Meyer et un

autre larron de Presse armés de leurs chandeliers à cinq branches - pourquoi

pas à sept -, gravissait l'escalier fameux, comme un calvaire.

La représentation elle-même fut magnifique : un acte de Faust

; la scène de la terrasse de Salammbô ; l'acte de la roue de Samson

; deux ballets, Sylvia et la Korrigane, interprétés par l'élite

de l'Opéra. A la chute du rideau : l'hymne russe chanté par la masse des

choristes soutenant les premiers rôles alignés devant la rampe, puis la

Marseillaise entonnée d'une manière frémissante par les voix de la Krauss,

de Rose Caron, de Gaillard et de tous les premiers sujets, eux-mêmes emballés.

Encore des acclamations, des applaudissements partant aussi bien de la scène

que de la salle. Je vois la Krauss surtout agitant ses bras de colosse dans un

transport effréné. Cela aussi ne s'était certainement pas vu depuis

Jésus-Christ.

Je crois bien que nos hôtes s'étaient endormis durant la

représentation. Les derniers vivats les soulèvent ; c'est le signal du départ.

On entend un rugissement rauque, arraché d'un gosier barbare "Vive la

Frrrrrance !" qui éclate comme une décharge de mousqueterie. C'est

l'amiral Avelane qui met le point final aux manifestations des douze derniers

jours. Et c'est tout. Je pousse un ouf de soulagement : on va pouvoir dormir ;

il n'y a plus de Protocole.

Nos Russes ont leurs voitures sur la place, leur train

est sous pression à la gare du P.L.M. ; chacun se précipite de son côté, sans

plus de cérémonie et l'on se quitte comme si l'on ne s'était jamais vu.

Le lendemain de cette mémorable soirée, je récupérais un

long arriéré de sommeil, bien résolu à pousser cette récupération loin dans la

journée et à laisser chômer les affaires de l'Etat, lorsque vers la onzième

heure, réveillé en sursaut, je vois avec effarement l'huissier de mon cabinet

qui me secouait sur mon lit. Le président de la République me réquisitionnait

pour l'accompagner à Toulon où il allait passer en revue l'escadre russe. Or,

le train présidentiel partait deux heures plus tard ; le temps d'empaqueter mon

uniforme et de sauter dans un des wagons présidentiels où je prenais place,

avec mon patron Develle et le ministre de la Marine comme camarades de lit.

L'amiral Rieunier était sans doute un fort bon marin,

mais comme causeur en voyage, quel merveilleux raseur ! Develle, qui le

connaissait sous ce jour, me joua la sinistre farce de le lancer sur moi, sous

le prétexte que, connaissant le Tonkin, j'entendrais avec plaisir l'histoire

"véridique" et les causes de la conquête de la Cochinchine à laquelle

l'amiral avait assisté dans sa jeunesse.

C'était, paraît-il, une scie en honneur parmi les membres

du Cabinet. On lui faisait raconter cette campagne, on pressait un bouton et le

brave amiral montait sur son bateau - c'est-à-dire qu'il en montait un fameux à

ses auditeurs, sans jamais se lasser - et faisait ainsi naviguer pendant six

heures, sans la moindre escale.

M'ayant ainsi livré à son collègue, Develle s'esquiva

lâchement pour s'aller coucher, assuré dès lors de disposer seul de notre

dortoir pour toute la nuit.

Ce ne fut qu'à Marseille que je pus me tirer du grappin

de l'Amiral qui, chaque fois que je pensais avoir enfin conquis l'Indo-Chine,

repartait : "Ah, j'oubliais ; il faut que je vous dise ..."

A Toulon, pagaille indescriptible. La population y avait

pour le moins quintuplé. Circulation impossible ; on couchait dans les cafés et

chez l'habitant. La Municipalité avait réquisitionné le plus grand hôtel, à la

disposition de ses invités officiels, avec table ouverte de nuit comme de jour.

Il avait été pris, envahi par la nuée des journalistes, naturellement. Pas un lit

de libre ; les couloirs, les paliers transformés en dortoirs. Je me réfugiai à

la Sous-préfecture où le malheureux sous-préfet et sa femme avaient dû céder

jusqu'à leur propre chambre au président du Conseil et passaient la nuit dans

des fauteuils. Du toit à la cave, tout était plein comme un œuf. Je trouvai à

m'allonger dans une soupente. J'avais bien songé au train présidentiel, mais la

gare était embouteillée et nos wagons se trouvaient remisés à une station

au-delà de Toulon ; ce qui me joua un fâcheux tour lorsque le moment venu de

remettre les décorations décernées pour la circonstance, les diplômes et écrins

dont j'avais charge ne se retrouvèrent pas, étant demeurés dans mon

compartiment.

Le programme comprenait la revue de la flotte russe et le

lancement d'un nouveau cuirassé, le Jauréguibérry. Embarquement à

l'escalier de l'Arsenal sur une flottille de chaloupes, par une mer assez

agitée qui nous couvrait d'embruns funestes pour nos dorures. J'avais pris

place dans une baleinière avec notre ambassadeur à Pétersbourg, de Montebello,

et nous nous faisions doucher au son de la Marseillaise alternant avec

l'hymne russe et sous le feu des canons, obligés pour contourner les navires de

prendre debout ou de flanc une houle qui embarquait par tous les bords.

Quelle collection de sabots, de rafiots, nous

présentaient nos alliés ! Pas deux unités semblables ; de vieilles coques

presque préhistoriques. Si c'était là les forces d'appui, il y avait de quoi

déchanter. C'est un sentiment que renforça en nous l'amiral de Boissoudy,

commandant en chef de notre escadre, lorsque après le lancement - très réussi -

du Jauréguibérry, il nous ramena sur son impressionnant Redoutable

pour y prendre le thé. Par les fenêtres de son salon, entre les culasses de

deux pièces énormes, supérieurement ripolinées en blanc, on embrassait la

piteuse petite escadre de l'amiral Avelane et je commençais à m'expliquer

l'accès de fureur de Develle à sa sortie de l'Elysée.

Manœuvres navales devant Toulon

Lancement du « Jauréguiberry » à

Toulon

Il en fut à Toulon comme à Paris. C'est au pas de course

que les deux parties se tournèrent le dos, sitôt tiré le dernier coup de canon,

sans salamalecs d'adieux ni d'au revoir.

L'amiral de Boissoudy avait hâte de conduire, dès le soir

même, ses équipages à la mer pour les reprendre en main, après plusieurs

semaines de soûleries patriotiques et de fraternisation avec leurs camarades

russes qui, dans le genre, étaient d'un exemple bien malsain pour les nôtres.

De leur côté, les navires russes levaient l'ancre,

laissant à terre de nombreux manquants. On en ramassa tout au long de la côte,

cuvant des cuites homériques et nous eûmes à les renvoyer en Russie par le

chemin de fer, en même temps que les wagons de cadeaux qui continuaient encore

de s'accumuler.

Pour le retour à Paris, notre troupe autour du président

s'était allégée des éléments marins et des parlementaires ; nous voyagions

confortablement, au large, en petit comité, très intimement. Nous ne formions

qu'une table composée du président, de Dupuy, président du Conseil, Develle,

ministre des Affaires étrangères, de Montebello, ambassadeur, le général Dubois

et moi.

Aux faubourgs de Lyon, notre train fut détourné pour

éviter la traversée de la ville ; nous étions à déjeuner et l'on stoppa quelques

instants en pleine voie, près d'une petite agglomération. En un instant, tout

ce qu'il y avait là de gens accourut sur les rails et nous tendait les mains en

montant sur les marchepieds. Je fis l'observation qu'un attentat serait, dans

ces conditions, bien facilement commis. Carnot me répondit textuellement :

"Mais mon ami, pourquoi m'assassinerait-on ? Je ne suis rien, moi. Si on

devait supprimer quelqu'un, tenez, ce serait Dupuy", en se tournant vers

le président du Conseil. - Moins d'un an plus tard, dans la cathédrale de

l'Assomption, au Paraguay[8],

je faisais célébrer un service à la mémoire du président Carnot, assassiné dans

ce même Lyon que la Sûreté générale nous faisait éviter en ce moment.

Pauvre président Carnot. J'avais eu l'occasion en 1889,

au cours de l'Exposition, de le promener dans ma section de l'Indo-Chine et je

l'avais amusé, autant qu'il pouvait l'être, par quelques anecdotes tonkinoises.

Il se souvenait de moi en 1893 et, durant ces fêtes russes, il me manifesta une

faveur particulière qui me toucha. C'était un homme infiniment bon et extrêmement

propre, remplissant avec dignité des fonctions dans lesquelles il se ruinait

d'ailleurs et qui lui avaient été imposées. Il savait n'être qu'un soliveau ;

il en souffrait mais il n'avait aucune velléité de sortir de ce rôle

constitutionnel, se bornant à représenter honorablement l'Etat.

J'eus l'occasion cependant de le voir

regimber et refuser sa signature au bas de décrets que lui présentaient ses

ministres quand il s'agissait de nominations ou de décorations de gens tarés.

Je le vis une fois, les larmes aux yeux, écrire de sa

main et signer une lettre adressée au Tzar, le "Cher et grand Ami", à

la suite de manigances de son ambassadeur, le juif Morhenheim, qui prétendant

avoir été traité sans égards et même insulté, exigeait des sortes d'excuses.

Alexandre III avait alors déclaré qu'il ne recevrait plus de Montebello avant

que cette réparation vraiment humiliante n'eut été accomplie. La lune de miel

de l'Alliance n'allait pas sans querelles de ménage qui jetaient une douche

froide, après l'emballement des fêtes russes. Il fallut, dans cette

circonstance, l'intervention de la princesse Waldemar de Danemark, fille du duc

de Chartres, pour instruire le Tzar des menées de Morhenheim contre l'Alliance

et amener le remplacement de ce juif boche à l'ambassade de Paris.

Auguste François

Décoration

russe de St Stanislas décernée à A. François